15 marzo 1924

Il tragico incendio della "Phos" di Rocca Canavese

di Michele Sforza

|

|

Era il pomeriggio del 15 marzo del 1924, quando una terrificante esplosione, sconvolse il piccolo comune dell’Alto Canavese.

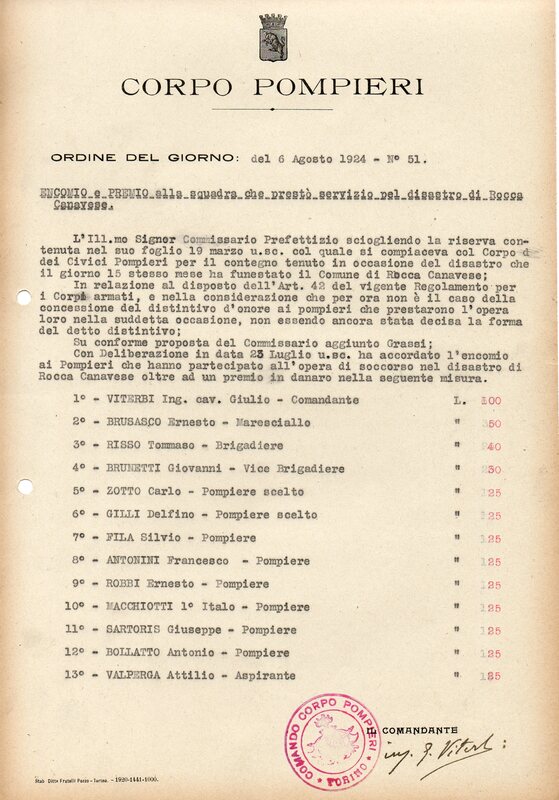

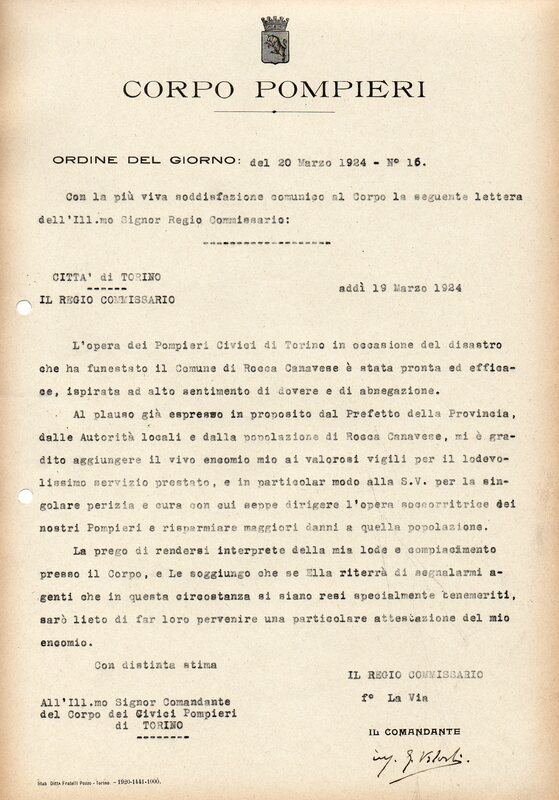

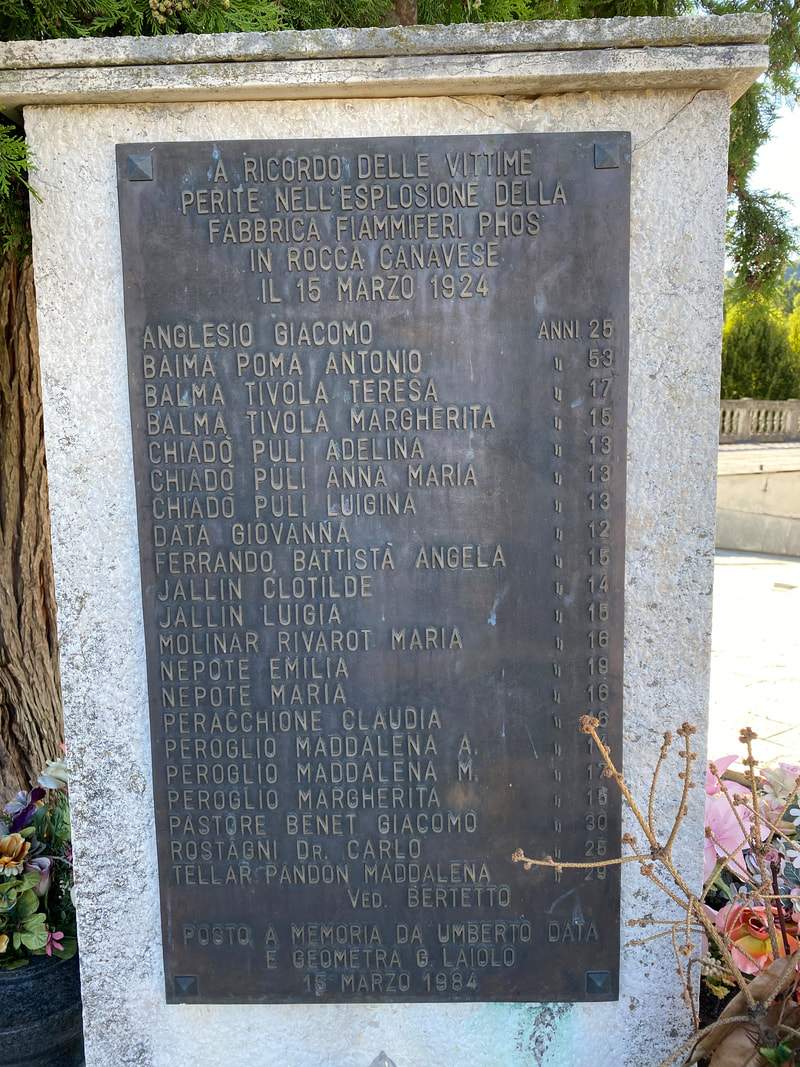

Rocca Canavese è un comune situato nella valle del torrente Malone, a 420 metri di altezza. All’epoca gli abitanti erano di 2.544 unità, alcuni dei quali erano distribuiti in ben 78 borgate. Come in tutti i comuni montani o disagiati, anche a Rocca, incuneata in una stretta valle e lontana dalle importanti arterie stradali, si verificava un consistente fenomeno di spopolamento con forti flussi migratori verso la Francia e verso i comuni della pianura torinese. Nel territorio comunale esistevano un paio di piccole officine metallurgiche e meccaniche che davano lavoro a poco più di 50 addetti. Poche altre unità erano impiegate nel commercio e nei servizi. Pochi gli addetti impiegati nell’agricoltura. Poi niente! La vita per la popolazione era davvero difficile e disagiata, con magre possibilità di mettere in fila qualche lira non solo per i bisogni più elementari, ma sovente anche per quelli primari. Così la necessità di lavorare faceva indulgere sulla sicurezza e su ogni diritto lavorativo, tant’è che la disponibilità a svolgere anche lavori particolarmente rischiosi, faceva si che venisse accettata qualunque condizione lavorativa, purché fosse funzionale al desiderio di riscatto sociale e di affrancamento da una realtà di stenti e marginalità. Queste, quindi, erano le condizioni sociali ed economiche ideali per collocare proprio a Rocca Canavese una fabbrica un po’ particolare. Ecco che nella prima metà degli anni ’20 del 1900, arrivò a Rocca una strana e misteriosa fabbrica: la Phos-Italiana. Una fabbrica di fiammiferi di una qualità che non aveva mercato in Italia; una produzione interamente destinata al mercato estero. Una testimone: Domenica Data, che ebbi la fortuna di intervistare nel 1999, affermò che la fabbrica venne impiantata a Rocca nell’autunno del 1923. All’incirca solo quattro mesi prima di un tragico fatto. La fabbrica forse era russa, forse era svizzera. Chissà, questo rimarrà forse per sempre avvolto nel mistero più oscuro. Fatto sta che tra i flussi migratori di cui si è accennato prima, ce n’era uno che aveva portato in Russia, precisamente verso le miniere di Mariuppol in Ucraina, alcuni cittadini di Rocca, che rientrarono successivamente in patria a causa della difficile situazione economica e sociale della neonata Unione Sovietica. Questo probabilmente uno dei motivi che portò la Phos-Italiana ad impiantare a Rocca uno dei suoi stabilimenti, attratta da un corridoio preferenziale e dalla condizione sociale ed economica della popolazione, che sicuramente non avrebbe avanzato troppe pretese sulle garanzie di sicurezza pur di lavorare. Così lungo le sponde del Malone in un vecchio mulino riadattato allo scopo, nacque una fabbrica per la produzione di fiammiferi. Vennero assunte soprattutto ragazzine, spinte dalle famiglie ad accettare quel lavoro per la misera paga di 4 lire al giorno. La più giovane aveva solo 12 anni. La comunità era contenta e le istituzioni anche. Così circa ottanta persone, quasi tutte giovanissime, trovarono un impiego sicuro che, seppur poco pagato, per gli abitanti di Rocca quelle poche lire bastavano per alleggerire una situazione di indigenza diffusa, tanto da rappresentare una piccola sicurezza e un discreto appoggio economico. Per alcuni mesi la produzione andò avanti. Le piccole operaie lavoravano anche con piacere perché aiutavano le famiglie, ma purtroppo manipolavano anche materiali piuttosto pericolosi come il clorato di potassio e solfuro di fosforo. Forse lo sapevano, forse no. Domenica Data lavorava proprio all’utilizzo del fosforo che stendeva su striscioline di carta abrasiva, a loro volta incollate sulle scatolette di cartoncino. Quel 15 marzo la giornata lavorativa si avviava alla conclusione. Era sabato e l’eccitazione dell’uscita dalla fabbrica cominciava a serpeggiare tra le giovani operaie. Già pregustavano l’allegria di tornare a casa per godere, almeno un po’, il tepore di quelle ultime giornate di fine inverno e quei piccoli piaceri che la domenica avrebbe dato loro dopo una dura settimana di lavoro. Invece alle 17.10 una terribile esplosione sferzò violentemente l’edificio, scuotendolo ben oltre le fondamenta, facendo crollare su sé stessa la parte centrale, laddove al primo piano si impacchettavano le scatole dei fiammiferi. Tutti i presenti nel locale vennero trascinati giù insieme alle tonnellate delle macerie e della struttura e dei macchinari, rimanendo sepolti, schiacciati, dilaniati e orribilmente bruciati. Dell’edificio rimasero in piedi due tronconi. Nel crollo rimase coinvolto anche il magazzino del piano terreno, dove erano stati sistemati i fiammiferi finiti. Il fuoco trovò delle facili prede. Oltre 10 milioni di fiammiferi cominciarono ad incendiarsi e ad alimentare un incendio pauroso. Anche le case circostanti subirono danni ingenti, mentre quelle più distanti ebbero i vetri saltati in aria e i serramenti scardinati per la violenta onda d’urto. Ercole Moggi, cronista de “La Stampa”, nell’edizione del quotidiano del giorno seguente, con una lucida quanto cruda cronaca ci narra lo sgranarsi della tragedia. Rimarrà per alcuni giorni in paese per raccontare, con puntuale precisione, quanto accadde prima del suo arrivo e poi le drammatiche fasi dell’incendio e del recupero dei corpi. Ne riportiamo alcuni passi. «Un’ala dell’edificio, adibita alla lavorazione e alla preparazione, era come sparita in mezzo a una densa nuvola di fumo, di polverone, fra un crepitare di fiamme. S'udivano voci umane ma erano invocazioni e grida di addetti alla fabbrica che scappavano e di abitanti di casupole vicine resi come pazzi dal terrore. Lo scoppio aveva arrecato uno spostamento d’aria che aveva infranto tutti i vetri delle case circostanti e aveva fatto impeto sulle imposte, sulle porte come in un terremoto. E da immaginare il panico. Dopo questo infernale fragore quelli che storditi non avevano potuto muoversi o quelli che s’avvicinarono all’edificio notarono che l’incendio divampava spaventoso e terribile.» Un altro grave pericolo incombeva perché il fuoco avrebbe potuto coinvolgere un altro magazzino dove erano stoccati diversi quintali di cloruro di potassio. Con i tempi che la tecnologia e i canali di comunicazione dell’epoca consentivano, la catena degli allarmi partì presto. Il segretario del comune immaginò che qualcosa di grave doveva essere successo; dopo aver acquisito delle sommarie informazioni, dall’ufficio postale del paese immediatamente chiamò l’ufficio telegrafico di Corio Canavese, che a sua volta informò la Pretura di Ciriè ed infine la Prefettura di Torino che a sua volta allertò il Corpo dei Civici Pompieri torinesi. Il pompiere Giovan Battista Benevene, che quel giorno si trovava di turno ai telefoni del Corpo, raccolse con una certa inquietudine la grave comunicazione. L’avviso di allarme pur avendo già avuto un giro piuttosto lungo e complicato tra i vari enti, seppur scevro da ogni emozione e patos, lo mise tuttavia in uno stato di angosciata prostrazione, tale da fargli farfugliare qualcosa al suo superiore. Il Comandante dei Pompieri Giulio Viterbi, dispose l’immediata partenza di due autopompe, molto probabilmente due SPA API 25 C/10 con dodici pompieri, comandati da lui stesso per il coordinamento delle difficili operazioni di spegnimento e per il recupero delle vittime che dalle prime notizie si presumeva fossero in un numero piuttosto consistente. Sulla prima autopompa comandati dal Maresciallo Maggiore Ernesto Brusasco, “montarono a cassetta” i pompieri Italo Macchiotti, Francesco Antonini, Antonio Bollatto, Silvio Fila e Delfino Gilli. Sulla seconda autopompa presero posto il Brigadiere Tommaso Risso e i pompieri Ernesto Robbi, Giuseppe Sartoris, Carlo Zotto, Giovanni Brunetti e l’Aspirante pompiere Attilio Valperga. Anche se l’agitazione prese tutti, le due squadre furono pronte in brevissimo tempo, tanto da essere in grado di uscire dal civico 126 di Corso Regina Margherita, dalla titolata “Caserma delle Fontane”, poco dopo le 17.30. I chilometri da percorrere erano una quarantina, non molti, ma comunque impegnativi per i due automezzi che, pur potenti ma a pieno carico, avrebbero risentito l’attacco al dislivello della Vauda che da Nole Canavese avrebbe portato la strada a salite piuttosto impervie e difficoltose. Nel frattempo alcuni volenterosi cittadini trassero in salvo dodici feriti di cui alcuni molto gravi che vennero subito soccorsi dal medico condotto e dal farmacista del paese. Per gli altri non vi fu nulla da fare. L’incendio era talmente violento che impediva ogni tentativo di salvataggio. «Accorse molta gente la quale diede opera per spegnere, o per cercare di spegnere, quest’incendio con secchie a mano. Poi giunse da un paese vicino la pompa comunale, piccolo ausilio in tanto frangente perché si trattava di una antiquata pompa a mano. C’era imminente sovrastante un gravissimo pericolo costituito da un vicino deposito di quattordici quintali di clorato di potassa. Occorreva ad ogni costo evitare lo scoppio. In principio, per allontanare le fiamme che lambivano il deposito lo stesso Peroglio adoperò due estintori, poi arrivò la pompa a mano e infine i pompieri di Torino con la usata loro magnifica sollecitudine, seguiti dall’autoambulanza della Croce Verde. I nostri pompieri erano diretti dal nuovo loro comandante ing. maggiore Viterbi. L’autopompa fu subito messa in azione e cominciò a riversare potenti getti d’acqua del Malone su quel braciere: e quando il fuoco fu domato getti d’acqua vennero diretti ad allagare tutto attorno il deposito del clorato allo scopo di mantenere attorno a quell’ammasso di sostanza incendiabile una temperatura bassa, che impedisse qualche altra nuova sciagura. La nostra automobile s'incontra con un’altra che reca a bordo due feriti avvolti in bende. Le persone che accompagnano i feriti sembrano accasciate. Da Rocca Canavese vengono giù gruppi di contadini, uomini, donne, ragazzi. Hanno impressi sul volto i segni del terrore. Dove vanno, chi sono? Non abbiamo tempo di soffermarci a chiedere spiegazioni e notizie. Un gruppo di ragazze ci grida. — Scappiamo dalla fabbrica. Vedessero che orrore! E allora noi via, raddoppiamo di velocità, per giungere sul luogo da cui gli altri son fuggiti, dove la morte ha seminato giovani vite, dove arde un braciere immane. |…| All’ingresso del paese, lungo il torrente Malone, spumeggiante e rumoroso, scorgiamo i segni della catastrofe. Tra dense nubi di fumo biancastro s’intravedono lingue di fuoco. Sentiamo un crepitare minaccioso di fiamme e da lungi l’ansito dell’autopompa già al provvidenziale lavoro. Il paese sembra deserto. Tutti scappati? Un uomo dall’apparenza distinta e forestiera ci viene incontro senza soprabito, senza cappello malgrado la temperatura rigida, agitato. Ci crede qualche autorità, o ci scambia per funzionari e ci balbetta frasi staccate in un cattivo italiano. — La nostra bella fabbrica quasi saltata in aria! Quindici ragazze della nostra bella maestranza femminile sepolte, morte stritolate, bruciate forse! Sette operai pure morti. Un orrore. Chi è quest’uomo che in poche frasi ci fa un sì tragico bilancio della funesta giornata? È l'avv. Piciakci, un russo, direttore commerciale della fabbrica. Si è salvato per miracolo, calandosi da un secondo piano a mezzo d’una scala a piuoli. Lo raggiunge il capo fabbrica Giorgio Peroglio, che conforta il suo superiore parlandogli russo, e ci dà le prime notizie parlando in piemontese. Il Peroglio è canavesano ma è stato dodici anni in Russia. Il Piciakci lo ha voluto suo uomo di fiducia a Rocca e col Peroglio sono giunti, chiamati da uguali ragioni di lavoro, altri italiani che erano già in Russia e alcuni russi autentici che si sono italianizzati. La fabbrica dove è successa la sciagura raccoglieva appunto questa piccola colonia italo-russa di bravi lavoratori ed inoltre dava pane ad una maestranza di circa settanta od ottanta persone, in gran parte di Rocca Canavese e delle borgate vicine. E una fabbrica di fiammiferi a gambo rotondo, una qualità di fiammiferi non molto in uso nel nostro paese e che prendevano la via dell’estero in grande quantità. Era di proprietà della Società Anonima Phosfos-Italiana con sede sociale a Torino in via Giovanni Lanza n. 81.» Alle 19.00 giunsero i pompieri da Torino. In breve “stesero” a terra un robusto numero di manichette, tutte collegate alle due pompe che a loro volta pescavano abbondante acqua dal torrente Malone, che scorreva proprio a lambire l’edificio crollato. Le lance dei pompieri rovesciarono sul fuoco un consistente quantitativo di acqua che presto riuscì a contenerlo e a non estendere la sua azione al vicino deposito. Spento l’incendio subito iniziarono le operazioni di recupero dei corpi. Nella notte fu possibile estrarre dalle macerie e da dove il fuoco era stato più violento i primi cadaveri in condizioni indicibili. Alle 12 del giorno successivo vennero estratti in totale tredici persone. Nella notte del 17 altre vennero recuperati i corpi delle due ultime operaie e del direttore dello stabilimento. «Veniva pure trovata la bimba Data Giovanna di anni 13 (12 anni in realtà N.d.A.). Era mancante d’ambedue le gambe e d’un braccio. Abbiamo visto quel corpicino che i famigliari hanno rivestito con un velo rosa, steso sulla paglia nella chiesa. Sembra il troncone d’una bambola abbandonata! Una gamba fu ritrovata sabato sera proiettata chissà come tra i primi ammassi di pietre; l’altra venne trovata ieri sotto un’enorme ammasso di terriccio. Il braccio non è ancora stato rinvenuto. Sepolto dove? Quel corpicino di bimba subì più di tutti la tremenda esplosione perché i pezzi della sua carne lacerata furono lanciati lontano come proiettili.» Al termine delle operazioni di recupero le vittime accertate furono ventuno. 17 operaie, per la stragrande maggioranza ragazzine e quattro uomini. I pompieri rimasero ininterrottamente in attività, sfiniti e ormai privi di forze sino al lunedì 17, solo dopo aver recuperato l’ultimo corpo e messo in sicurezza l’intera area. Le vittime furono:

«Il lavoro adunque cominciò febbrile le ore 23 di sabato, e dopo circa un’ora si rinvennero le prime vittime. Si gareggiò da quel momento in lena per togliere travi e mattoni dal groviglio di quei poveri corpi. Si constatò subito che si trattava di quattro donne, quattro delle quindici giovinette scomparse come in un gorgo. Erano quattro corpi che evidentemente si trovavano ad uno stesso tavolo e che la morte colse in gruppo. Erano irriconoscibili. Cadaveri di fanciulle nella primavera della vita? Erano corpi che nulla avevano più di umano, corpi mummificati con le carni rosso-bruno, coi lineamenti contratti. Uno spavento! Si notò che la morte aveva ghermito quelle quattro creature, tutte diciassettenni, all’improvviso e che tutte nello stesso istante esse avevano portato le mani al viso come per ripararsi dalla terribile ventata di fuoco. E giacquero così tutte quattro colle mani disperatamente alla faccia!» I corpi o ciò che rimaneva di essi, tutti orribilmente bruciati e dilaniati, vennero ricomposti nella chiesa di Santa Croce, che ancora oggi si trova nel ricetto del paese, pietosamente sistemati su un letto di paglia a disposizione dei famigliari per tentare, per quanto fosse possibile farlo, un pietoso riconoscimento. Immediatamente si precipitarono nella chiesetta chiusa da tempo al culto, una disperata e dolorante massa di genitori e famigliari, che riuscirono a riconoscere le loro figliolette solo da lembi di vestiti e da altri piccoli personali oggetti scampati al rogo, non di certo dai corpi che ormai non avevano più niente di riconoscibile. Il 18 fu il giorno dei funerali. Fu necessario procedere in fretta alla sepoltura poiché le condizioni delle salme erano tali da dover procedere in fretta alla tumulazione. La camera ardente venne allestita ancora nella chiesa di Santa Croce, mentre la funzione funebre si svolse nella chiesa Parrocchiale. Fu un momento di grandissima commozione collettiva. Accorse da tutto il Canavese e da Torino una straordinaria folla; non meno di diecimila persone, tutte vestite a lutto presenziarono alle solenni esequie. Il 25 giugno dello stesso anno il Ministero dell’Interno concesse al Corpo dei Pompieri di Torino una Medaglia d’Argento al Valor Civile: «per l’eroico contegno tenuto in occasione dell’incendio della fabbrica di fiammiferi di Rocca Canavese, tenuto nel dovuto conto le antiche e nobili tradizioni del corpo medesimo». La motivazione riportata nella lapide, oggi custodita nel Sacrario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, è la seguente: «Continuando una gloriosa secolare tradizione di nobili ardimenti si prodigava eroicamente in un gravissimo incendio scoppiato in una fabbrica di fiammiferi che aveva già causato numerose vittime e nonostante l’imminente pericolo dello scoppio di un forte quantitativo di esplosivo che avrebbe provocato danni ingenti e nuove vittime, riusciva dopo grandi sforzi nell’opera di spegnimento.» Purtroppo presto il terribile episodio cadde in un colpevole oblio. Dimenticato dalle istituzioni e dimenticato, per il forte dolore e per le grandi delusioni, anche dai famigliari, che ottenuti dei miseri indennizzi non ebbero la forza e la capacità di organizzarsi per mantenere in vita per sempre una memoria. Tutto venne ammantato dal buio della memoria per molti anni, complice il clima politico che di lì a poco si sarebbe creato in Italia, che di fatto favorì l’oblio. Infatti pochi giorni dopo la tragedia ci furono le elezioni politiche che segnarono la vittoria del Partito fascista, poi il delitto Matteotti. Poi venne la guerra, poi la ricostruzione e la voglia di buttarsi alle spalle gli anni duri e violenti della guerra. Poi vennero i tragici avvenimenti degli anni ’50 e ’60: Polesine, Vajont, Firenze, Belice e della Phos di Rocca Canavese nessuno più ne parlò. Una memoria completamente rimossa dalle istituzioni, dai media, dagli storici e dalla comunità cittadina. La cappa di silenzio e di rimozione durò fino agli anni ’80, quando il parroco di Rocca don Giacomo Mecca, iniziò a raccogliere e a studiare una ricca documentazione sull’incidente e a dare voce alle testimonianze delle giovani operaie di allora sopravvissute, tra le quali Margherita Data che nonostante le menomazioni riportate nell’incidente sulla propria carne, aveva conservato una memoria viva. Don Mecca con le sue ricerche riuscì a sollevare il velo della non memoria e a ridare un interesse della comunità sul caso. La sua azione favorì nel 1999, grazie anche all’attivismo di alcuni cittadini e alla volontà dell’allora sindaco Franco Berretto e della sua Giunta, l’intitolazione di una via del paese alle vittime della Phos, quella via che ancora oggi conduce alla porzione di edificio che si salvò dall’esplosione, diventata poi una casa di civile abitazione. A seguito della morte di Don Mecca e il trasferimento della parrocchia a Barbania, dell’archivio inspiegabilmente si perse ogni traccia, rendendo difficile gli approfondimenti degli studi e della ricostruzione dei fatti. Ma una piccola fiammella per fortuna rimase sempre viva, grazie alla volontà di qualche cittadino che ha tenuto sotto traccia, viva, la memoria, consentendo lo storico Carlo Boccazzi Varotto di realizzare nel 1999, grazie ad un’approfondita ricerca sui pochi documenti ancora reperibili, la pubblicazione “Le piccole fiammiferaie. Una tragedia del lavoro dimenticata”, un importante libro che ricostruisce con meticolosità e precisione quanto accadde quel maledetto 15 marzo 1924. Oggi è il nostro Quaderno che idealmente vuole raccogliere questo testimone, per trasmettere questa triste e dolorosa storia ad un pubblico più vasto e interessato a conoscerla. Anche questo è un modo per tenere in vita quella piccola fiammella. |