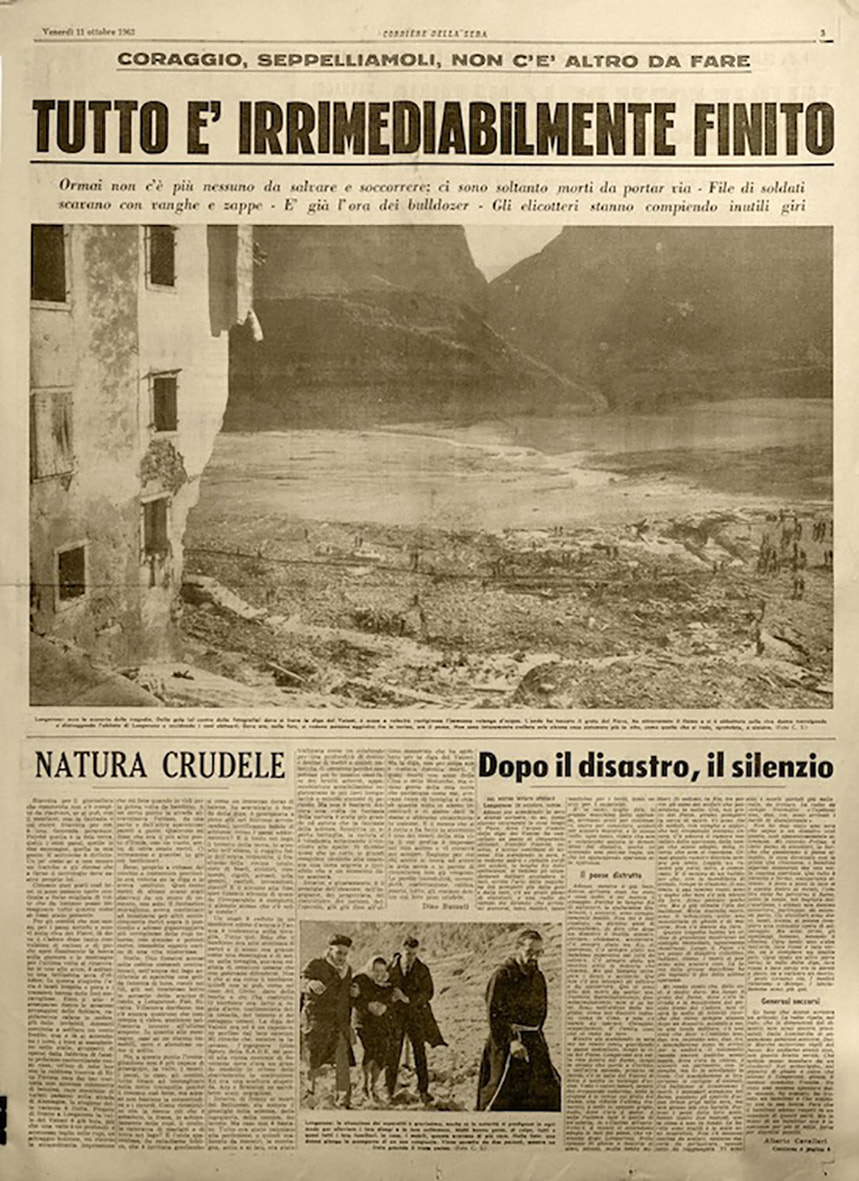

Longarone, 9 ottobre 1963

di Michele Sforza

|

Alle 22,39 del 9 ottobre 1963, la vita di Longarone e di tutti i paesi limitrofi, sia a monte della diga, sia nell’ampia valle del Piave, scorreva ancora normale, come, del resto, tutte le sere di quell’autunno uguale a tutti gli altri autunni precedenti. Nessuno poteva presagire cosa sarebbe accaduto di lì a pochi secondi.

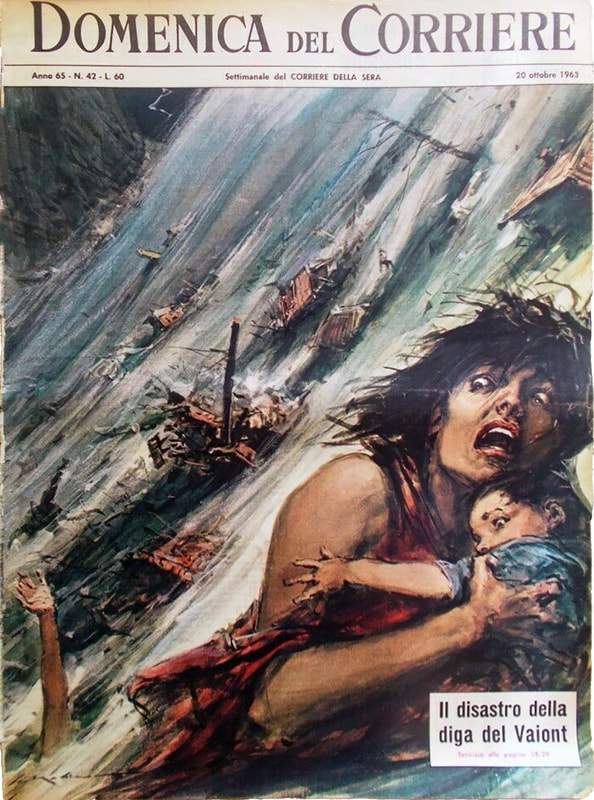

Il monte Toc, la montagna che sovrastava la diga, aveva già dato qualche segnale di preoccupazione, tant’è che alcuni mesi prima una frana si era staccata ma si era persa nel bacino senza creare gravi danni. C’era la preoccupazione della gente che conosceva quelle montagne e la loro fragilità. C’erano le denunce della coraggiosa giornalista Tina Merlin. C’erano le fotoelettriche che già da alcuni giorni illuminavano la montagna per carpirne qualunque segnale anomalo. C’erano insomma tutte le condizioni per essere seriamente preoccupati. Nessuno però osava neanche immaginare cosa sarebbe accaduto qualora si fosse verificato quello che tutti sapevano: il cedimento della diga, quella meravigliosa e ardimentosa opera di ingegneria, “gloria della tecnica” italiana, che stava lì incuneata in una strettissima gola a poco più di 700 m. sul livello del mare, a contenere una massa immensa di acqua: 150 milioni di metri cubi. Ma non bastava il miraggio di una superba conquista tecnica a contenere e contrastare una natura non certo favorevole ad ospitare un simile manufatto. Un delicato equilibrio della montagna, rotto dall’insipiente temerarietà dell’uomo che ne aveva sottovalutato i potenziali effetti distruttivi e, fatto ancora più grave, aveva ignorato tutti i palesi annunci di un incombente pericolo, mettendo di fatto a rischio la vita di migliaia di persone che assolutamente non volevano quel mostro. Invece tutto accadde! E accadde nella maniera più tragica. Leggiamo la cronaca della drammatica catastrofe, così come era stata ricostruita all’indomani della tragedia dalla Commissione di inchiesta nominata dal Ministro dei Lavori Pubblici: «Alle ore 22,39 del 9 ottobre 1963 il movimento franoso alle pendici del Toc, già in atto da tempo, sulla sinistra del Vajont, assumeva un andamento precipite, irruento, irresistibile. L’acqua del lago artificiale, alla quota di 700,42 m. sul livello del mare, subiva una formidabile spinta: con andamento pauroso, si calcola di 50 chilometri all’ora, la frana avanzava su di un fronte di circa 2 chilometri a monte della diga; raggiungeva, così, la sponda destra, urtava contro questa, vi scorreva sopra, superando, in alcuni punti, di 100 metri la quota iniziale. La tremenda pressione della massa, che aveva conservato la sua unità, spostava, con violenza mai vista, un volume di 50 milioni di metri cubi di acqua. Fenomeno apocalittico, un’onda si sollevava fino a 200 metri, per ricadere, paurosa, irradiandosi in parte verso la diga, in parte verso il ramo interno del lago. Non più contenuta, la prima, con un volume di circa 25 milioni di metri cubi, superava la diga, si lanciava nella gola, proiettandosi poi, tumultuosa, verso la valle del Piave. Irrompeva, così, rapida – 1600 metri in quattro minuti circa – sull’ampio scenario, che si chiude di sotto. Le luci, palpiti di vita, d’industrie feconde, operose, di Longarone, di Pirago, della sponda di Fornace, di Villanova, di Faè, dei borghi di Castelvazzo e di Codissago, della cartiera, allo sbocco della gola, improvvisamente si spengono: con esse migliaia di vite umane. Il fiume, improvvisamente ingrossato, assume aspetto di piena mai vista; danneggia Soverzene, Belluno; prosegue, poi, dopo 80 chilometri, placato, a trovar pace verso il mare. Nell’interno del lago, l’acqua residuata dell’onda investe Pineta: l’onda si riflette, va a colpire S. Martino, risalendo verso il passo di Sant’Osvaldo: case, borghi, abitati da poveri contadini, sono distrutti: con essi, altre vite umane. Cinque rapidi intensi minuti sono stati sufficienti al compiersi della tragedia |…| una fiamma di luce bianchissima – la distruzione, in tempi brevemente differenziati, di due linee di trasporto ad alta tensione, a monte e a valle della gola – una colonna altissima di acqua, mista a sassi, che assumeva, nel bagliore della bianca luce, un colore denso, lattiginoso, grigiastro; l’arco dell’onda, proiettatesi nella valle; un fragore assordante, un precipitare di massi, di pietre, di terra. Sullo scenario di morte, sovrastava, intatta, la diga, creazione umana, gloria della tecnica italiana: non vinta, ma superata dalla natura.». Dopo il passaggio della disastrosa onda centinaia di corpi – 2000 forse 2500 – nudi, straziati, dilaniati, polverizzati, rimasero intrappolati in un immenso mare di fango o trasportati giù per chilometri e chilometri nella valle del Piave, accatastati, incastrati contro le griglie, sugli argini, tra i detriti, tra le tonnellate di legname. I pochi testimoni che rimasero in vita non ricordavano niente se non un tremendo soffio d’aria che avanzava sempre più forte, tanto da denudarli, scaraventarli contro le case, gli alberi, la terra. Qualcuno vide un’immensa nuvola bianca che si alzò altissima sulla diga, la scavalcò e si infilò nella gola puntando dritta su Longarone; poi il finimondo, lo schianto. Il silenzio! Uno spaventoso innaturale silenzio di morte. Dove prima c’erano case, strade, piazze, chiese, vita, non rimase che una landa desolata fatta di fango, macerie, morte. Alle 22,45, sei minuti dopo, i superstiti ancora sconvolti e in preda allo smarrimento cominciarono a prestare i primi soccorsi, muovendosi nell’oscurità, tra i rottami e nell’acqua ancora nebulizzata. Tra questi Ado De Col, Vigile del Fuoco Volontario del Distaccamento di Longarone. Uno dei due vigili superstiti, con Raffaele Simonetti, unici superstiti di quello che era un piccolo e orgoglioso presidio antincendio. Il resto tutto distrutto: uomini, sede, autopompa. Ho conosciuto Ado De Col nel 1993 per i trent’anni del disastro. Sono stato fortunato perché conobbi una persona davvero eccezionale. Con estrema lucidità mi raccontò quei momenti e ancora ne piangeva. Ricordo il velo di tristezza dei suoi occhi - cosa dovevano aver visto quegli occhi -, la voce rotta dal ricordo del suo personale dramma, per aver perso i genitori e quattro fratelli con le rispettive famiglie, intrecciato a quello del soccorritore, il primo soccorritore. Mutuo da un giornale dell’epoca la cronaca del suo dramma. «… ascoltava i cani che abbaiavano inquieti, sentiva crescersi dentro il malumore, la tensione. Ed ecco il tremito, il boato. Fa in tempo a vedere dalla finestra una grande massa bianca al di sopra della diga; ma subito fugge di casa con la moglie e il bambino, tutti e tre male in arnese, in corsa verso l’altura di Tormen, mentre dal basso sale il sordo muggito delle acque in rivolta. Ma non passano che tre o quattro minuti, il tempo di fare pochi metri, di rincuorare la moglie e il bambino a salire più in alto, poi Ado De Col, lascia il ruolo di padre di famiglia per tornare pompiere, |…| E subito dopo Ado De Col comincia la traversata di Longarone, primo e solo, una specie di odissea fra i ruderi e il fango, nel paese del niente: La molla che lo spinge ad annaspare nella melma, due passi avanti e uno indietro, a procedere ad ogni costo, è l’ansia per la sorte del padre, della madre, dei fratelli, dei cognati, dei nipoti, tutti abitanti a Pirago. |…| un viaggio di mille metri, fatto di tante fermate ognuna delle quali segna un aiuto a persona in pericolo, la mano data a uno che geme, una trave spostata o le macerie rimosse con le mani per liberare un ferito, il ritorno sui propri passi per accompagnare una creatura malconcia, |…| All’una di notte il pompiere longaronese Ado De Col, sfinito, affranto, può infine assidersi sulle rovine della casa in cui era nato. C’era intorno, egli dice, un silenzio di tomba, solo il maledetto vento continuava a soffiare, anch’esso senza far rumore.». Dalle primissime ore del 10 ottobre e in quelle successive, furono 850 i Vigili del Fuoco provenienti da molti Comandi che operarono nella zona. Fu un lavoro durissimo anche per i vigili più esperti. Quei vigili che operarono già in grandi calamità, nel Polesine, in Olanda, persino nei quattro anni di bombardamenti. Questo fu un modo diverso di operare! Furono settanta giorni fatti soprattutto del recupero di cadaveri o di quello che ne rimaneva. Uno scenario di 50 chilometri – le sponde del Piave - lungo le quali in ogni angolo, cespuglio, pietra venivano recuperati corpi e brandelli. Una lunga, sfibrante ricerca ripetuta ben 1243 volte, tanti quanti furono i corpi recuperati dai Vigili del Fuoco. Il loro contributo è possibile dedurlo da queste scarne cifre:

Oggi la diga è ancora lì per fortuna innocua, mai più utilizzata. Ancora incombe sulla valle. Una presenza tetra che per sempre manterrà viva nella gente la memoria di quel maledetto 9 ottobre. |