Pompieri di Torino.

Oltre cinque secoli di storia.

di Michele Sforza

|

|

LA LOTTA AL FUOCO DAL SECOLO XV

Si decise oggi che ciascuna decina di uomini della città di Torino sia tenuta a fare dei secchi in cuoio e scale sovrapponibili per assicurarsi del fuoco degli incendi se accadesse ciò che si verifichi. Questo è quanto deliberò il comune di Torino nel lontano 27 luglio 1442 quando, dando l'incarico ad alcuni artigiani della città di costruire delle attrezzature utili all'estinzione degli incendi, intese creare un organismo per la difesa civile della popolazione. L'importanza del provvedimento comunale permette, in questo settore, di avvicinare Torino, all’epoca modesto paese di 4200 anime, alle grandi città italiane, note per il loro elevato grado di civiltà e per l'efficienza della loro struttura comunale. E fu gioco forza per Torino dotarsi di una struttura antincendio, nel tentativo di porre freno alla piaga che frequentemente affliggeva tutte le città del medioevo: il fuoco; elemento ricorrente che ha sempre avuto nelle antiche società il tragico ruolo di modificatore degli assetti urbani, nonché apportatore di lutti troppo frequentemente tragici. L’urgenza di limitare i danni prodotti non solo dal caso ma anche dalla distrazione e dalla insipienza degli uomini, spinse i comune a ricercare delle prime rudimentali forme di protezione dal pericoloso incendio. La città era così esposte al pericoloso fuoco sia per l’impiego di materiali altamente combustibili, quali il legno e la paglia, diffusamente utilizzati nella costruzione delle case, sia per la promiscuità delle attività umane. Tra le arti chiamate dal governo cittadino a concorrere all'estinzione degli incendi, figurava anche quella dei brentatorI; questi, nelle loro mansioni ordinarie, trasportavano il vino dai carri-botte alle botti degli osti con dei recipienti chiamati brente; da queste trae origine la denominazione di brentatori. Con i recipienti calzati a spalla questi, nei momenti di emergenza, trasportavano l’acqua dopo averla prelevata dai pozzi e dalle bealere. Per accorrere più prontamente in caso di bisogno, essi abitavano tutti nei dintorni della chiesa di Santo Spirito, tuttora esistente in via Cappel Verde nel cuore della Torino antica, a due passi dal Duomo. Le sue campane, battendo a martello, avevano il compito di allertarli per l’incombente pericolo. Ma la semplicità e la rudezza dei mezzi utilizzati da questi archetipi “pompieri”, non forniva loro grosse possibilità di successo contro il non sempre amico fuoco. Alle brente utilizzate dai brentatori per il trasporto dell'acqua sul luogo dell'incendio, bisognerà attendere la prima metà del Settecento perché si sostituissero delle macchine in grado di fronteggiare meglio e con un margine di successo l'incendio: le pompe a mano. Queste diedero luogo ad un primo vero mutamento delle tecniche di estinzione permettendo così di ottenere i primi veri successi contro il fuoco. Le nuove scoperte tecnologiche, avutesi tra la fine del Seicento e nel corso del Settecento, avevano creato condizioni favorevoli anche per ciò che concerne la lotta al fuoco. Questi nuovi impulsi hanno fatto sì che venissero approntate o quantomeno sostanzialmente modificate quelle macchine inizialmente chiamate spruzzatoj, poi meglio conosciute come trombe idrauliche. Queste innovazioni tecnologiche non trovarono Torino indifferente, né tanto meno impreparata; il suo interesse per ciò che concerneva la lotta agli incendi, era strettamente correlato allo sviluppo delle attrezzature pompieristiche. Diventata capitale del Ducato Sabaudo, gli amministratori pubblici avevano la necessità di preservare dal fuoco tutte quelle strutture civili e militari che facevano di Torino, in quegli anni in forte espansione, il centro del potere. |

|

|

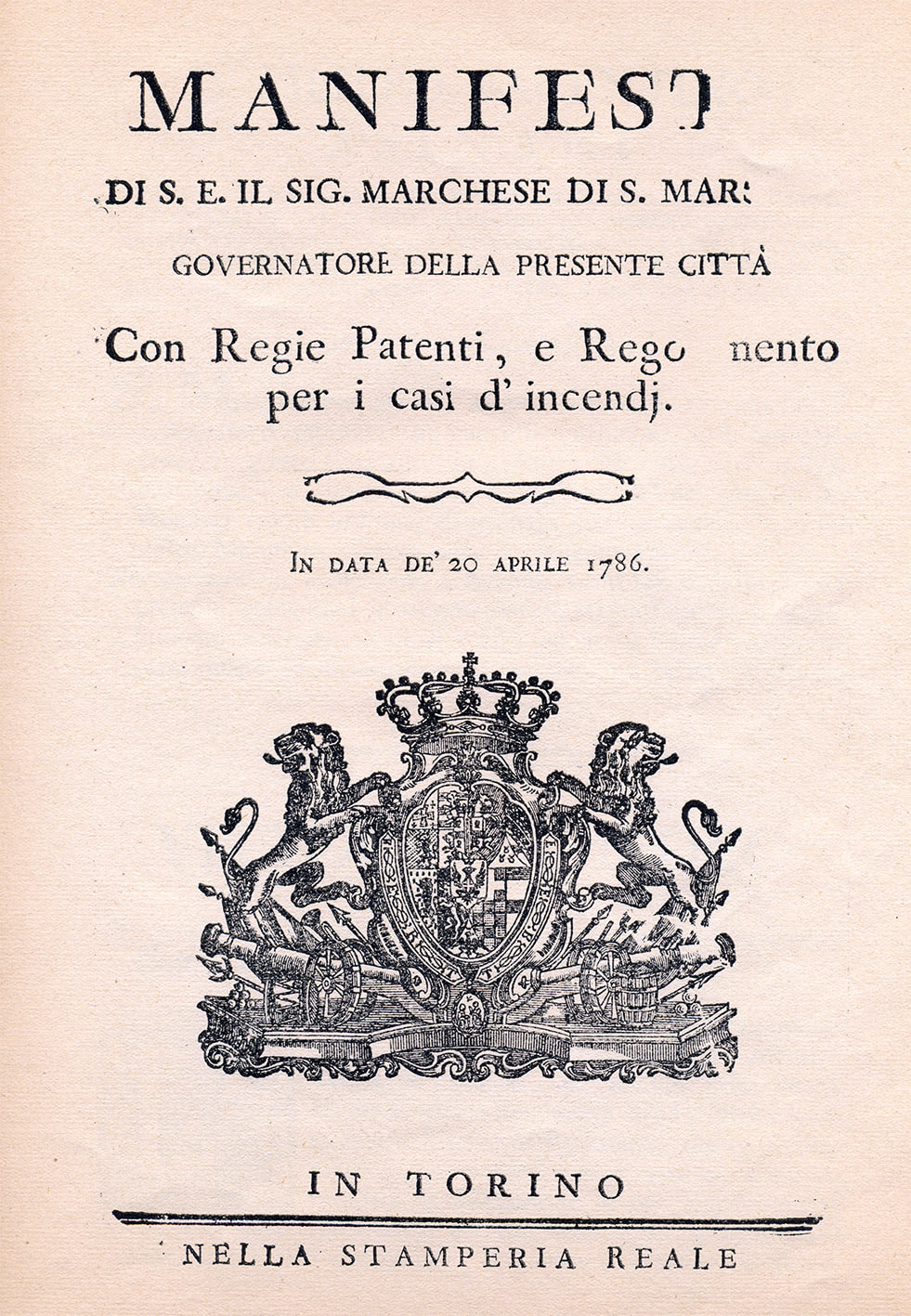

L’ORGANIZZAZIONE DEL 1786: IL CORPO DI TRUPPA SENZ’ARMI

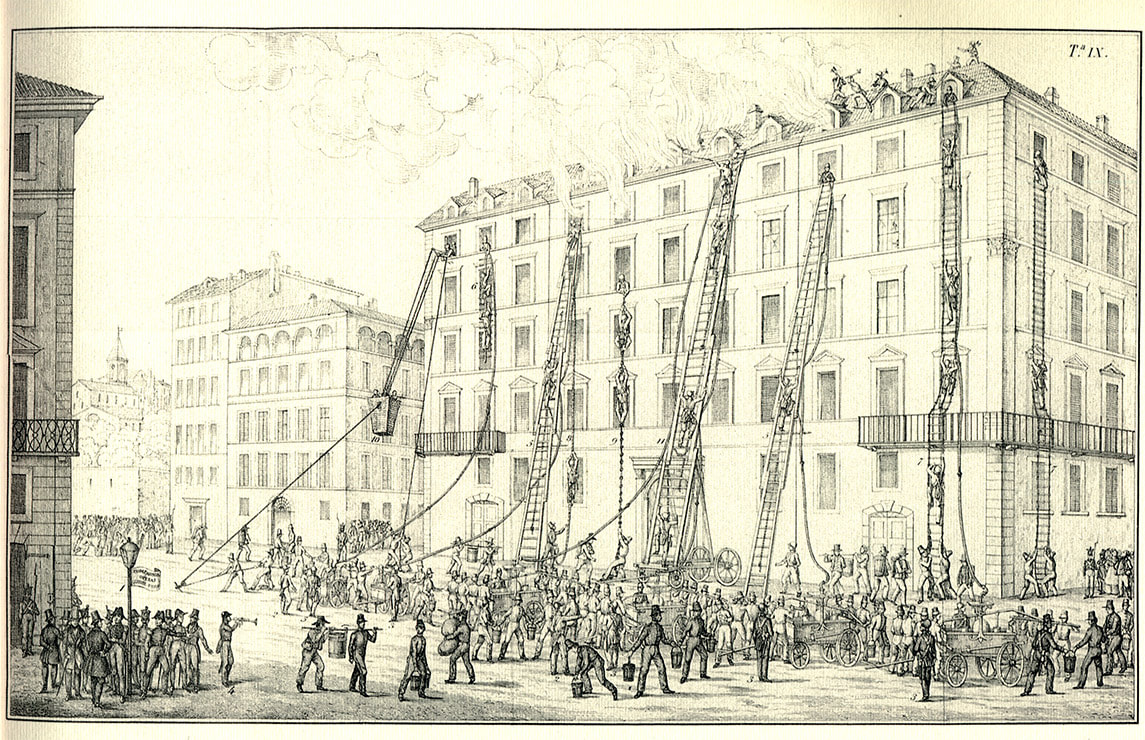

Una decisiva svolta ai frammentati provvedimenti sinora adottati per la difesa dal fuoco, si concretizzò a Torino il 20 aprile 1786, quando il Re Vittorio Amedeo con un Regio Regolamento, stabilì le modalità di intervento e il comportamento degli uomini e delle pompe destinate all’opera di estinzione, nonché l’individuazione del personale, tra gli artiglieri del Corpo di Guardia alle quattro porte della città di Torino, e le norme del loro allertamento ad incendio avvenuto, creando così il Corpo di Truppa senz'armi. Questi venivano allertati dalle campane delle chiese più vicine al luogo della sciagura, che battendo a martello, avrebbero segnalato il fuoco. Il segnale veniva ricevuto dai tamburini dei Corpi di Guardia che suonavano il Rapel o la Generala, a seconda la gravità dell’incendio. Dalla Porta Po, dalla Porta Nuova, dalla Porta Palatina e dalla Porta Susina, e nei casi gravi anche dal Palazzo di Città, accorrevano con le loro pompe circa 150 uomini. Altri 150 soldati armati controllavano l’ordine pubblico, le suppellettili e le masserizie che venivano accumulate in strada nell’intento di sottrarre alle fiamme più combustibile possibile. Con le pompe faticosamente alimentate dai secchi colmi d’acqua, intere squadre di soldati isolavano l’incendio tagliando travi, tetti e sgomberando le case. La tragicità degli eventi obbligava gli uomini, anche a causa della inadeguatezza dei mezzi, ad un massacrante lavoro che sovente si protraeva per giorni interi. Si spiega così l’alto numero di militari ed artigiani partecipanti, oltre all’immancabile quanto indispensabile apporto dato dai numerosi volontari che offrivano la loro opera soprattutto per il trasporto dell’acqua. Avvertiti dalle campane della chiesa di Santo Spirito, accorreva anche la Compagnia dei Brentatori, nonché muratori, carpentieri e falegnami, secondo un programma che periodicamente veniva aggiornato. Le pompe idrauliche di Ctesibio, di Hautsch, Newsham, Chatel ed altri, ricordano sempre lo sforzo dell'uomo per uscire vittorioso nella lotta contro le forze della natura, a volte impari, ma che sempre andavano in qualche modo ricondotte alla normalità. Queste pompe arrivarono nella realtà torinese come innovazione assoluta già dal XVII secolo, portate probabilmente dalla Germania o da Vienna e subito modificate, secondo criteri di maggiore efficienza e capacità di rendimento, da David Chatel nel 1740 circa, divenuto poi il primo Direttore delle pompe della città di Torino. Questa era dunque la situazione di Torino nel 1786. La sua popolazione contava nello stesso anno 74.527 abitanti. Il suo territorio, sia urbano che extraurbano, poteva contare in caso di pericolo su ben sei pompe opportunamente dislocate nei punti nevralgici della città e, fatto assolutamente importante, è che sin dal suddetto anno si parla di un servizio ippotrainato delle pompe. Il 1° marzo 1816, il Regio Regolamento del 1786 venne rivisto per volere del governatore della città marchese Thaon Conte di Revel, che istituiva un picchetto di “sette individui cioè due tolari, due muratori e due falegnami con un caporale scelto nella professione che giudicherà il Direttore delle Pompe”. Alla carica di direttore venne chiamato l’ingegner Pietro Lana, futuro primo comandante della CompagniaOperaj Guardie a Fuoco della Città di Torino. |

|

|

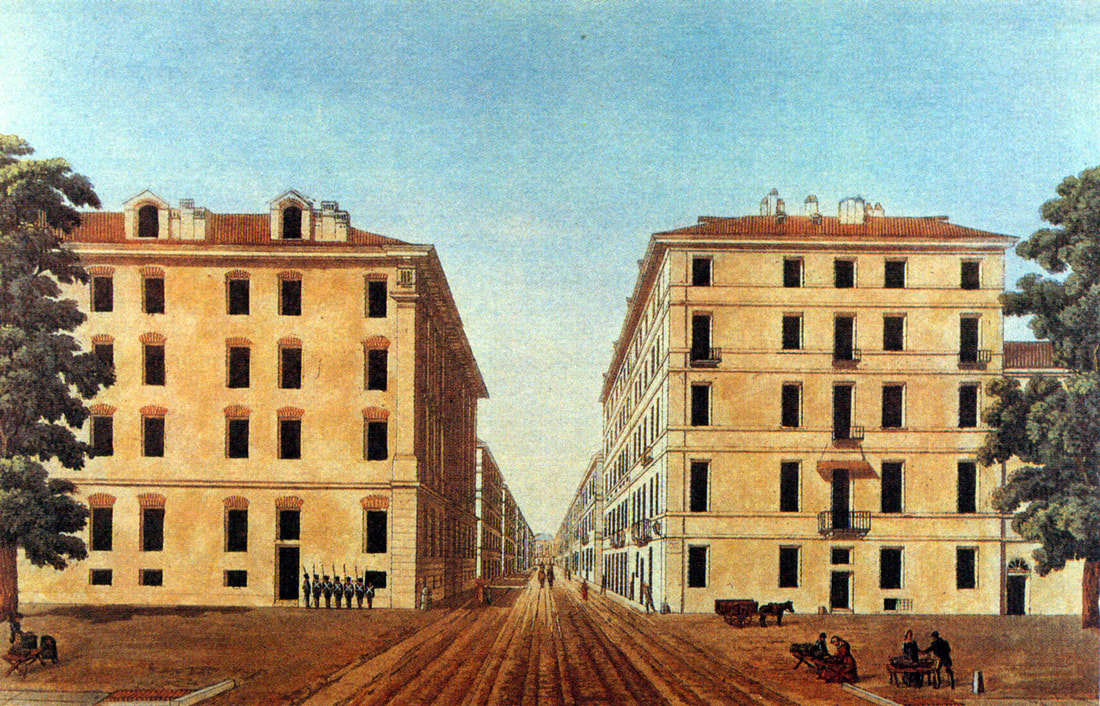

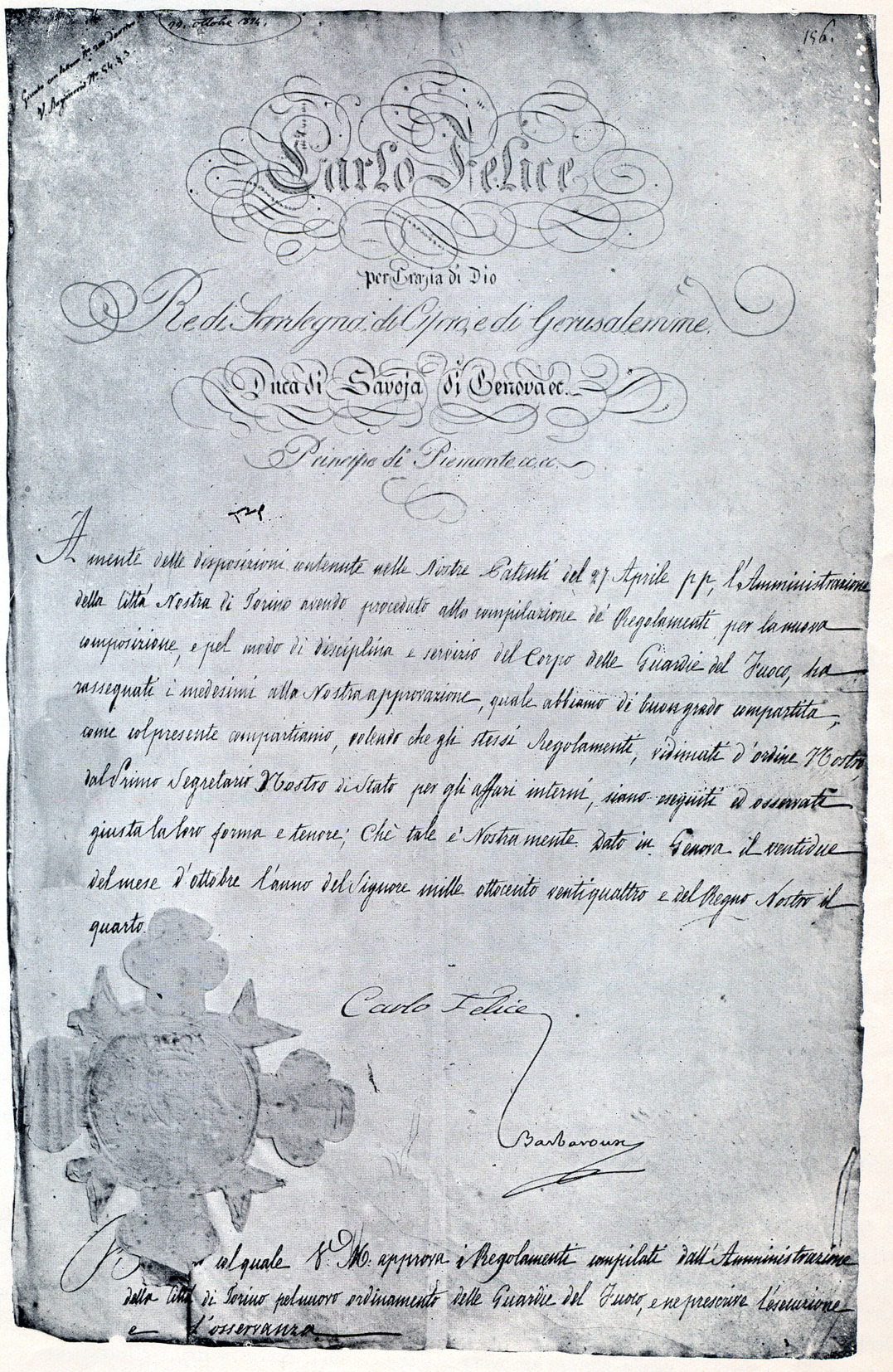

LA COMPAGNIA OPERAJ GUARDIE A FUOCO DELLA CITTÀ DI TORINO

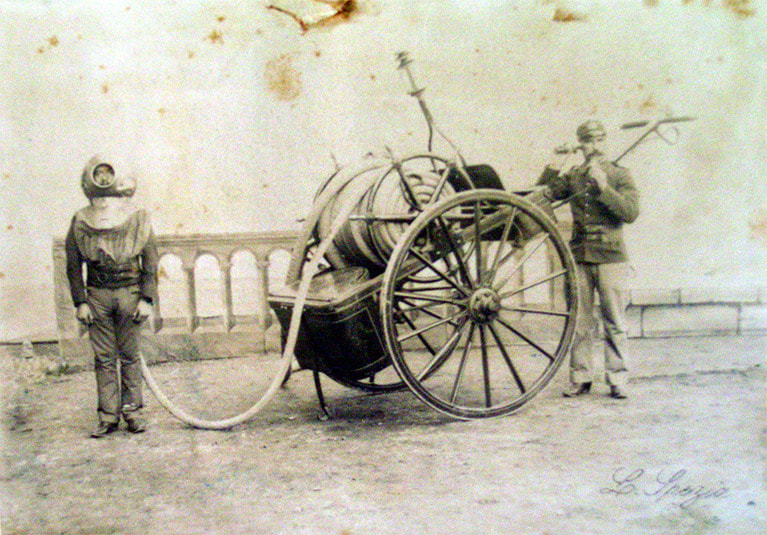

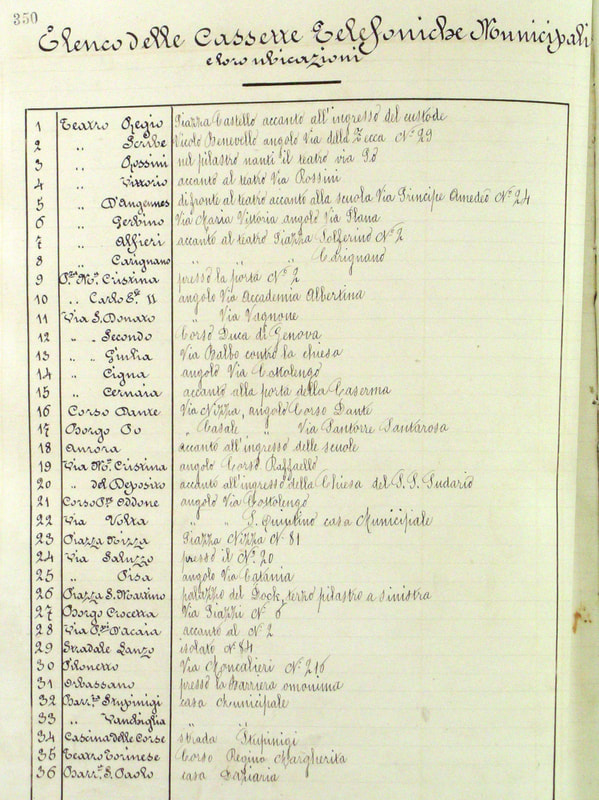

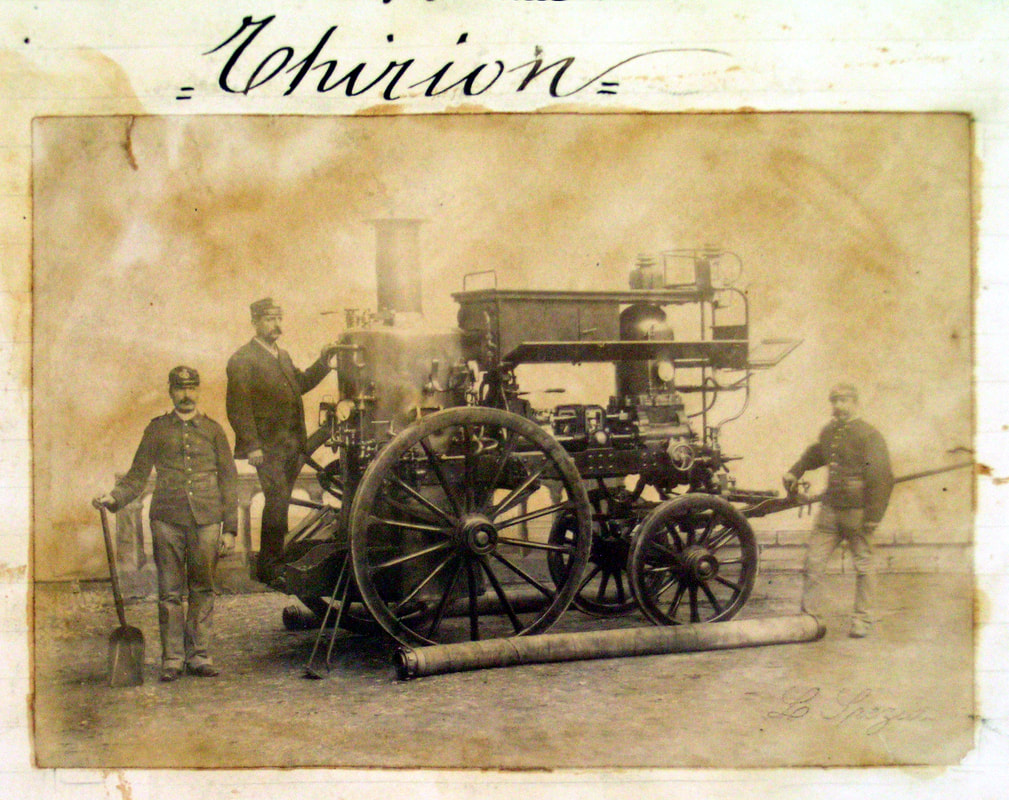

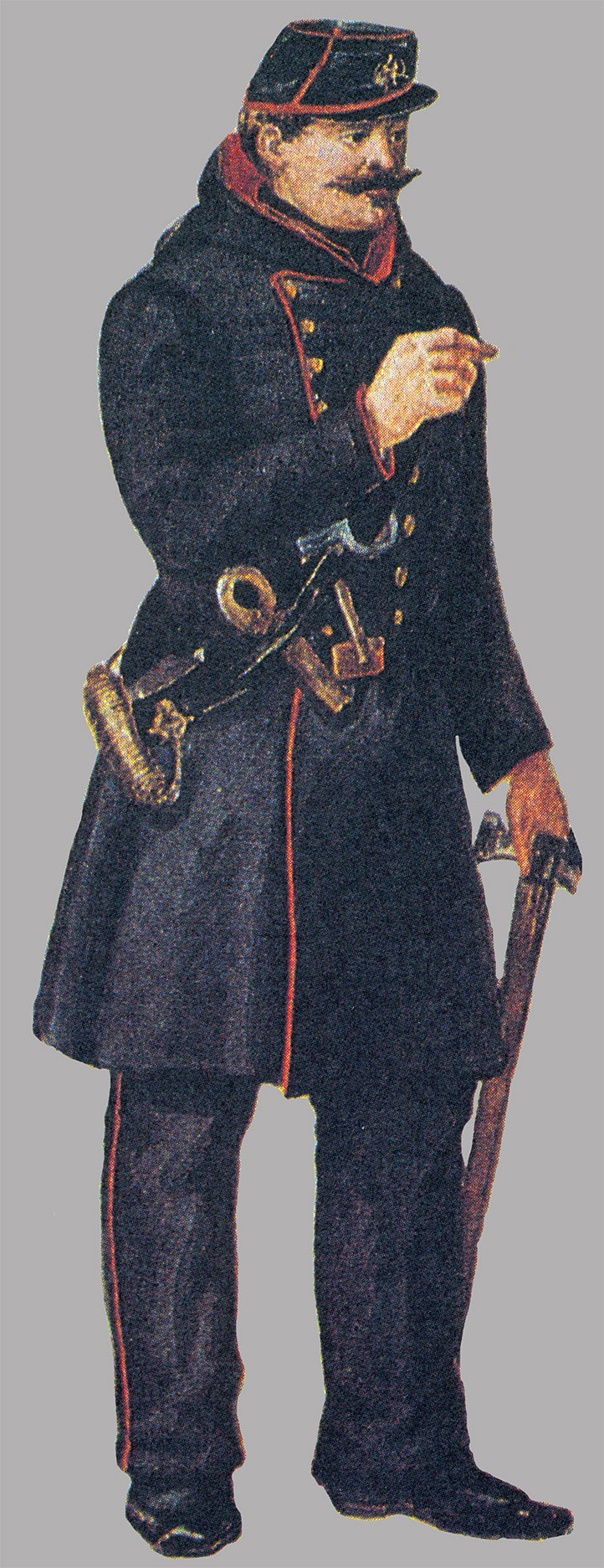

Quello che potrebbe definirsi il punto di partenza della storia dei pompieri di Torino, ebbe origine il 22 ottobre del 1824 con l'istituzione da parte del re Carlo Felice con le sue Regie Patenti, della Compagnia Guardie a Fuoco per la Città di Torino. Inizialmente l’organico era composto da 43 uomini: uno Capitano, uno Tenente, due Sergenti, otto Caporali, uno Trombetta e 30 Operai guardie. Due anni dopo venne aumentato di sei unità più un Capitano Comandante e un Luogotenente. I componenti la compagnia erano prevalentemente artigiani e operai impiegati nelle diverse officine della città. Essi avevano l’obbligo di esercitarsi con le varie attrezzature tutte le domeniche mattina. Furono istituite due stazioni di guardia, una al Palazzo di Città dove giacevano le pompe di proprietà del comune; l’altra presso il Palazzo Reale per quelle di proprietà del re. A tutti i componenti la compagnia e soprattutto agli operai, veniva caldamente raccomandata una: Esatta obbedienza ed un rigoroso rispetto a’ suoi superiori. Esso terrà sempre una condotta lodevole, compiendo esattamente, ai doveri di Religione, ed evitando le sregolatezze di vivere e sopra tutto l’ubriachezza, attenderà assiduamente alla di lui arte, e sarà sempre in buona armonia coi suoi compagni di servizio. Tutte le trasgressioni venivano duramente punite e, per i casi più gravi, era possibile anche l’allontanamento dalla Compagnia. Non mancavano le pene corporali eseguite in una “sala di correzione” dove il colpevole poteva essere rinchiuso senza “altro cibo, che pane e acqua”. Il primo modello organizzativo però non garantiva una certa tempestività del soccorso, perché, ricevuta la segnalazione di soccorso, il pompiere piantone del Palazzo Civico, la prima sede dei pompieri, doveva avvertire il trombettiere, il quale a sua volta doveva recarsi presso le abitazioni e i vari posti di lavoro, per chiamare a raccolta gli uomini. Giunti finalmente in caserma, dopo aver indossato la divisa, potevano prendere la pompa e portarsi sul luogo dell’incendio. I tempi di organizzazione e di uscita della squadra, come è facile evincere erano lunghi, che si ripercuotevano di conseguenza sull’incendio che assumeva rapidamente dimensioni a volte drammatiche. Succedeva quindi che i tempi di percorrenza dalla sede al luogo del sinistro fossero lunghi, e che la popolazione non sempre accogliesse con riconoscenza l’arrivo dei pompieri. Questi giungevano sul luogo dell’incendio stanchi e trafelati a causa del faticoso trasporto delle trombe da incendio, in quanto all’epoca il traino era ancora affidato alla sola forza fisica degli uomini. Nel 1862, dopo il gravissimo incendio della Casa Tarino di via Po 18, ora 39, che causò la morte di ben 17 persone tra i soccorsi e i soccorritori, il Consiglio Comunale adottò dei provvedimenti migliorativi, istituendo cinque stazioni di guardia, collegate telegraficamente con la Stazione Centrale di Palazzo Civico, e portando l’organico a 101 unità. Le nuove sezioni erano: 1° Sezione Centrale (Palazzo di Città), 2° Sezione (via Bellini), 3° Sezione Moncenisio (via Cibrario), 4° Sezione Po (via Matteo Pescatori), 5° Sezione Borgo Nuovo (via S. Francesco da Paola), 6° Sezione San Salvario (via Thesauro). Questi provvedimenti, seppur importanti, non crearono ancora un servizio sufficientemente in grado di affrontare nel migliore dei modo le situazioni più impegnative. Le poco efficaci pompe a mano non permettevano un’adeguata risposta poiché il loro trasporto era ancora affidato alla forza fisica degli uomini che, giunti stanchi e trafelati, si trovavano nell’impossibilità di agire prontamente. Sempre nell’ambito di questi provvedimenti si installarono delle bocche d’acqua per il rifornimento idrico. Distribuite nelle principali vie e piazze divennero circa 700 nel 1899. Tutte le stazioni furono dotate di una scala aerea costruita e brevettata dall’artigiano Paolo Porta. Questo nuovo tipo di scala a sfilo fu la prima nel mondo, e Torino venne così a disporre dal 1863, prima di altri corpi pompieristici, di un attrezzo di estrema importanza che determinava un nuovo modo di operare in caso di incendio negli alloggi ai piani alti delle case. Venne acquistato anche il primo apparecchio per ambienti irrespirabili, sostituito poi nel 1890 da uno più moderno inventato dal Cav. Luigi Spezia, comandante dei pompieri di quel periodo. Nel 1863 dopo soli sei anni di attività, anche il teatro Alfieri venne distrutto da un incendio. Il continuo sviluppo della città e la continua crescita industriale, imposero al Consiglio Comunale sempre maggiori sforzi per adeguare i pompieri all’evolversi della società. Purtroppo continuavano i tragici incendi con perdite di vite umane anche tra i pompieri. Durante l’opera di spegnimento di un violento incendio scoppiato nel sotterraneo di una drogheria di via Milano 14, il mattino del 28 Ottobre del 1875, il pompiere caporale Giovanni Salza, travolto dal crollo della volta perdette la vita. Altri sedici pompieri rimasero feriti. Un’altra pagina meno drammatica è data dall’atto compiuto dal caporale Giuseppe Robino. Il 27 Gennaio del 1880 con altri tre suoi compagni, riuscì a salvare da un alloggio in fiamme in via Roma due donne, un bambino e un anziano signore. L’ammirazione per il gesto compiuto fu così sentito dalla popolazione, che il De Amicis, sull’onda dell’emozione collettiva, si ispirò ad esso per scrivere una delle pagine più belle del suo libro Cuore. A seguito dell’invenzione del telefono, avvenuta nel 1857 ad opera del fiorentino Antonio Meucci, che per primo riuscì a trasmettere suoni e voci tramite il suo telegrafo parlante, le ormai obsolete linee telegrafiche nel 1882 vennero sostituite con le più moderne linee telefoniche, che permisero di abbreviare i tempi di collegamento tra le varie stazioni di servizio dei pompieri. Anche l’utenza otto anni dopo poté disporre di apparecchi telefonici di pubblico utilizzo per la chiamata urgente dei pompieri. Prima di allora bisognava purtroppo recarsi di persona presso la più vicina stazione. I 40 apparecchi telefonici, tanti erano nella fase iniziale, vennero collocati in cassette di ghisa caratterizzate dal colore rosso e dalla illuminazione notturna, e poste a distanza di 200 metri l’una dall’altra. Il 1883 e un’altra data storica per l’inaugurazione della Caserma delle Fontane di Santa Barbara. Ubicata nell’antica strada di S. Barbara - poi Corso Regina Margherita- fu per cento anni la Sede Centrale. Nello stesso anno venne acquistata la prima potente pompa a vapore “THIRION”, montata su di un carro a quattro ruote, con sospensioni a molla e trainabile da una pariglia di cavalli. Capace di una forza di 40 cavalli-vapore, era in grado di erogare circa 2000 litri al minuto. Dopo undici minuti dal momento dell'accensione della caldaia, si ottenevano le sette atmosfere necessarie per il normale funzionamento della pompa. Per ridurre i tempi di entrata in funzione, un pompiere-fuochista aveva il compito di tenere al minimo la pressione anche di notte. Poi lungo il tragitto verso l’incendio, lo stesso pompiere attizzando il fuoco, provvedeva ad alzare la pressione così da avere la caldaia pronta al sopraggiungere sul luogo del sinistro. Dal 1885, la gloriosa denominazione di Guardie-Fuoco venne abbandonata quando ormai questa non rispecchiava più il nuovo modello organizzativo. All’artigiano, che solo all’occorrenza veniva impiegato per il soccorso, si sovrapponeva la figura sempre più preparata del pompiere professionista, con un rapporto di lavoro di tipo stabile. Nacque così la Compagnia Pompieri di Torino. Si poneva a quel punto anche l’esigenza non più derogabile di avere degli spazi autonomi e maggiormente rappresentativi, che certamente non potevano più essere le ormai inadeguate soffitte del Palazzo Comunale. Dal 1883 la Compagnia spostò la sua sezione principale e il suo apparato direzionale in una caserma ubicata in contrada Santa Barbara divenuta poi corso Regina Margherita. E' da qui che l'evoluzione tecnologica conoscerà un'impennata in avanti, imprimendo anche alle macchine da interventi un inevitabile adeguamento e modificazione, e i pompieri saranno tra i primi ad avvantaggiarsene, segno evidente del timore dell'uomo verso la potenzialità distruttiva del fuoco. La “rivoluzione industriale” della metà dell’ottocento, che trasformò il nostro panorama economico da contadino ad industriale, era ormai ben assimilata dalla società del periodo, e fu dettata dall'impiego del vapore in tutte le attività, anche per il movimento delle pompe da incendio, che permette di cogliere dei notevoli successi nel campo della sicurezza. La forza fisica degli addetti viene soppiantata del generoso vapore che con inesauribile forza spinge l'acqua, gonfiando spasmodicamente i tubi di mandata, fin sull'incendio che per la prima volta trova un degno avversario. E sempre in relazione ai quattro elementi principali che costituiscono il nostro ambiente: l'acqua, l'aria, il fuoco, la terra, che sono poi gli elementi in cui operano i pompieri, sorgono, sempre nella seconda metà dell'Ottocento, attenzioni che ci stupiamo di vedere a quest'epoca, come autorespiratori, macchine ed altri elementi pneumatici destinati alla respirazione negli ambienti ostili. E' solo alla fine del secolo XIX che nascono le prime industrie che provvedono alla costruzione di attrezzi e macchine destinate all'uso pompieristico. Prima di allora e ancora per gli anni successivi, pur con minore intensità, erano gli stessi pompieri che si autocostruivano le macchine secondo le loro necessità ed esperienze, utilizzando le meccaniche di base che l'industria forniva loro. Quattro anni dopo, e precisamente nel 1887, l’introduzione della trazione animale dei carri dei pompieri, consentì di migliorare l’efficienza operativa. A tale servizio vennero destinati una quindicina cavalli dei servizi pubblici cittadini. Sei cavalli di giorno e dieci di notte venivano sempre tenuti pronti e bardati. Si narra che i cavalli, conoscendo ormai molto bene il loro compito, allo squillare delle campane di chiamata dell'emergenza uscissero dalla stalla e si portavano davanti al mezzo che sapevano di dover trainare, e allo chauffeur, antica denominazione del pompiere conduttore, non rimaneva che collegarlo al carro e partire immediatamente. Queste innovazioni permisero di abbandonare un modello di servizio approssimativo, per intraprenderne uno più efficiente ed organizzato. Si affacciava così una figura di pompiere sempre più preparato professionalmente, dotato non di sola forza fisica e coraggio, ma anche di capacità nell’utilizzare le attrezzature sempre più complesse che le industrie cominciavano ad approntare per questo specifico servizio. E tra una “pompata” e l'altra, con l'opera e il ruolo dei pompieri in primissimo piano per le grandi e gravi sciagure cittadine dei primi decenni dell'Ottocento, come l’incendio della polveriera di Borgo Dora e di Casa Tarino in via Po, si arriva alla fine del XIX secolo con le grosse sostanziali modifiche alle macchine ed attrezzature, azionate dalla forza del vapore. Nell'ultimo scorcio del secolo le innovazioni apportate alla Compagnia furono numerose e tutte qualitativamente importanti, tanto da cambiarne profondamente l'assetto. Il quadro che ne seguì era di una struttura completamente riformata nei suoi ordinamenti, e potenziata in uomini e mezzi, stabilendo così un primo vero cambiamento col passato. Questa in definitiva poteva dirsi la situazione della Compagnia di pompieri di Torino alla conclusione del secolo XIX. Un secolo fondamentale perché attraversato da moltissime vicissitudini più o meno gravi, qualcuna anche bella, ma tutte importanti ai fini del conseguimento di una maggiore maturità professionale. Un aspetto molto importante era dato dal rapporto di fiducia che si era instaurato con la gente, che aveva ormai familiarizzato con la figura del pompiere, apprezzandone il suo insostituibile ruolo all’interno della società; la gente lo sentiva come uno di loro, poiché era uno di loro, una persona del tutto comune capace però nei momenti critici di farsi carico della sicurezza della collettività. L’affannoso scalpitio dei cavalli, accompagnato dall’incessante tintinnare della campanella che preannunciava il veloce avanzare degli sbuffanti degli sbuffanti carri a vapore, pur ponendo negli astanti numerosi interrogativi circa la loro destinazione e il motivo di tanta folle corsa, non destava più solo timore ed ansia, ma anche ammirazione per ciò che i pumpisti si apprestavano a compiere. La Compagnia si presentava alle soglie del Novecento come un organismo efficiente, compatto e ben dotato di tutti gli strumenti che la tecnologia del tempo poteva offrire. Cominciava in definitiva ad affermarsi una figura di pompiere sempre più preparato con, non solo più forza fisica e coraggio, ma anche capacità nell’utilizzare le attrezzature sempre più complesse. |

|

|

I MUTAMENTI DEL SECOLO XX

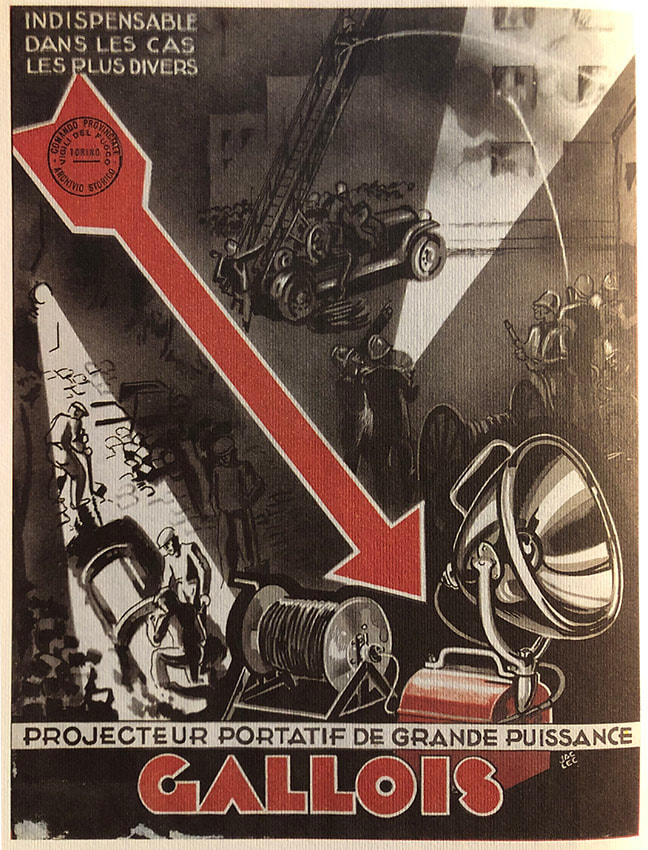

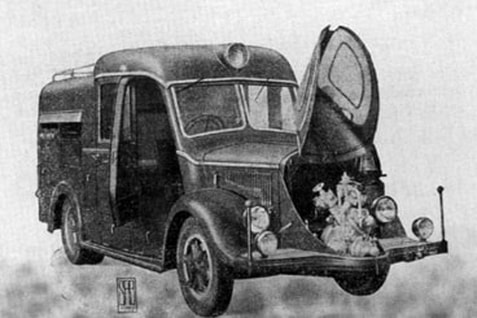

A grandi passi ci allontaniamo dal secolo XIX, e con esso si allontana anche tutta la “vecchia” tecnologia che impietosamente viene sostituita dall'introduzione dei propulsori a benzina, che oltre al trasporto senza fatica dei pompieri, provvede al movimento delle pompe a lui collegato. Ma tutte le tecnologie passate, come quelle future, hanno sempre avuto e sempre avranno bisogno dell'opera umana; questo lo si evince dall'osservare le immagini, che fanno capire come si operasse un tempo e come si opera tuttora perché lo spirito dei pompieri è lo stesso, indipendentemente dall'attrezzo e dalla macchina che il pompiere manovrava e manovra, oggi come allora. Abbandonata quasi del tutto la trazione animale, nel 1907 il Corpo venne dotato delle prime quattro vetture con motore a benzina per il traino delle pesanti pompe a vapore e il trasporto del personale. La scelta, inevitabile, cadde su autoveicoli Fiat, modello “Camioncino” della potenza di 24/40 HP con trasmissione a catena; di due sole automobili si conosce il numero di targa: 63-1621 e 63-2143. Nel 1909 si tentò di utilizzare delle autovetture a trazione elettrica ma la scarsa autonomia, permetteva una percorrenza media di soli cinquanta chilometri, oltre l’eccessivo peso degli accumulatori al piombo che ne riduceva considerevolmente la velocità, fecero abbandonare ben presto l’esperimento. Ma il grande salto tecnologico avvenne due anni dopo, con l’acquisto delle prime due autopompe in vista dell’Esposizione Universale di Torino del 1911, che rimase celebre nella storia delle esposizioni per la sua importanza. Le autopompe erano montate su chassis Itala con motore biblocco a quattro cilindri e trasmissione a cardano, con 35 HP di potenza e ruote doppie posteriormente. La pompa era una Worthington di 2000 litri al minuto. Il numero delle targhe era: 63-2143 e 63-2145. Tra le lacrime e la malinconia dei presenti, il 1° novembre 1915 gli ultimi cinque cavalli, lasciarono definitivamente le scuderie della Caserma delle Fontane di Santa Barbara per terminare la loro onorata carriera, durata ben ventotto anni, nei più modesti corpi di provincia. Un altro capitolo si era definitivamente chiuso. Le scuderie vennero subito modificate per ospitare ben più numerosi e potenti cavalli: quelli erogati dai motori delle ormai numerose vetture e autopompe di cui disponeva il Corpo dei Pompieri. I tempi di intervento si ridussero drasticamente permettendo ai pompieri di giungere sul luogo del sinistro non più affaticati ma in grado di operare immediatamente e con la giusta determinazione. Finalmente l’acqua non veniva più spinta con la forza fisica o con il vapore, ma con potenti pompe mosse dai motori delle vetture. Si verifica ancora un incidente mortale per un pompiere. Alle 5,30 del 10 Giugno 1912 scoppia un gravissimo incendio nelle officine della “Società Anonima Officine di Savigliano”. Nelle operazioni di spegnimento di alcune tettoie in fiamme il pompiere Agostino Regis perde la vita cadendo da un’altezza di 15 metri, a seguito del cedimento di alcune strutture metalliche su cui stava transitando. L’opera delle Guardie a Fuoco di Torino non si limitava ai soli soccorsi nel territorio comunale, ma anche di rinforzo in quelli circonvicini come Ivrea, Avigliana, Cengio, Mazzè, Pinerolo, Biella, Venaria. Il più grave di questi interventi si ebbe a Rocca Canavese il 18 Ottobre 1924. All’interno dello stabilimento “Phos” che produceva fiammiferi, probabilmente a causa dell’alta infiammabilità del materiale lavorato avvenne una violenta esplosione che provocò il crollo di un’ala dello stabilimento seppellendo numerosi operai. Ulteriori gravi conseguenze vennero evitate dall’arrivo dei pompieri di Torino, che inizialmente impedirono il propagarsi dell’incendio al vicino deposito dei materiali; nel contempo altri pompieri aiutati dai carabinieri e dai militari presenti estrassero dalle macerie numerosi feriti che portarono per sempre i segni evidenti di quella immane tragedia, e 21 corpi senza vita; di questi, 16 erano giovanissimi con un’età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Anche nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto Calabro-Siculo del 1908 e da quello della Marsica del 1915, vennero impegnati i pompieri di Torino. Queste prime gravi sciagure di un’Italia da poco unificata, misero in evidenza la mancanza di un’organizzazione nazionale in grado di coordinare l’opera dei numerosi corpi comunali che, con mezzi non sempre adeguati, accorrevano in aiuto degli scampati. Intanto il campo di attività si allargava sempre di più. Il fuoco non rappresentava più il solo nemico da “affrontare” e “combattere”. I pompieri erano pronti a portare aiuto in ogni avversità accidentale piccola o grande. Qualunque evento naturale e non che potesse alterare e turbare il normale andamento della vita quotidiana come una fuga di gas, una porta da aprire, un tram deragliato, un cavallo in difficoltà, un cane nel pozzo, vedeva accorrere i civici pompieri, che per ogni differente intervento dispongono del giusto mezzo e della giusta attrezzatura. Questa la situazione dei mezzi e delle attrezzature al 1924 circa:

L’organico alla stessa data era di 154 uomini così suddivisi: 1 Comandante, 1 Vice Comandante, 2 Ufficiali, 5 Marescialli, 7 Brigadieri, 19 Vice Brigadieri, 30 Pompieri scelti, 89 Pompieri. |

|

|

IL CORPO POMPIERI DI TORINO ALLE SOGLIE DELLA NAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI

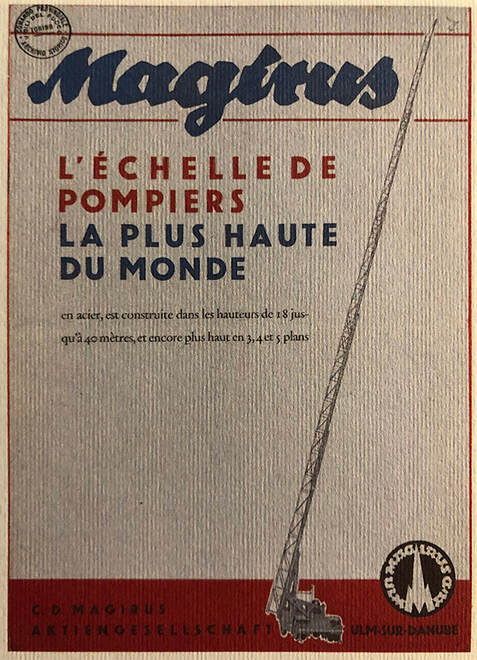

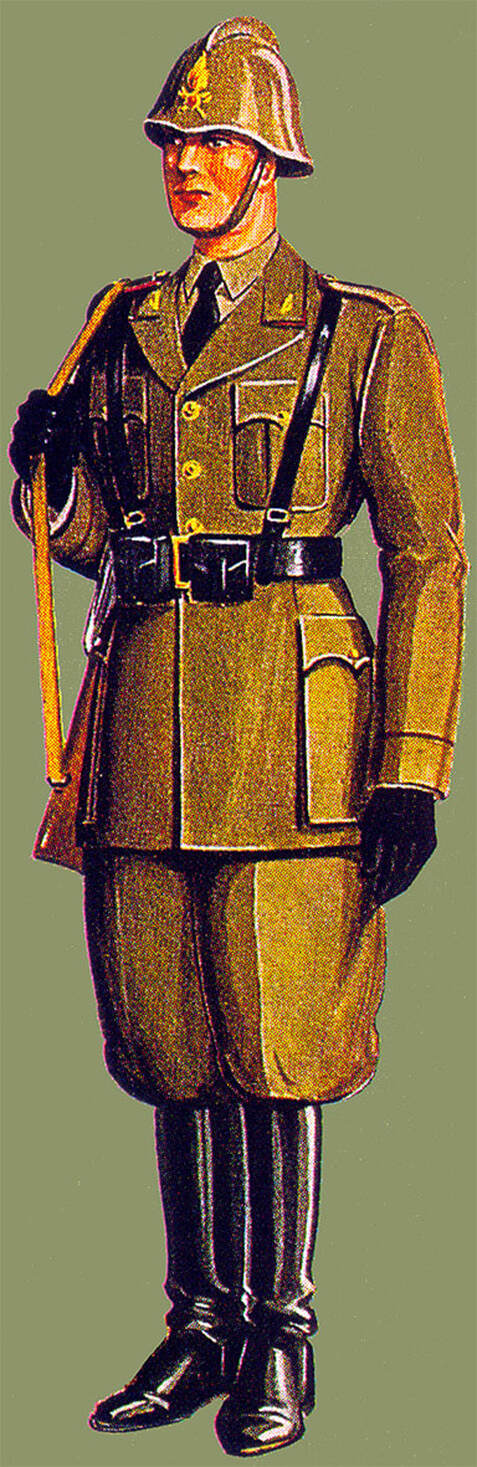

Le riforme che si ebbero dal 1934 al 1936 portarono ancora una volta molti elementi innovatori sia nel potenziamento del personale, sia nella dotazione di nuovi mezzi e nuova sedi distaccate. L'organico in questo periodo ammontava a 188 uomini e rimase pressoché invariato fino alle soglie del secondo conflitto mondiale: 1 comandante, 4 sottocomandanti, 4 aiutanti, 9 capi squadra, 25 vice capi squadra, 33 pompieri scelti, 112 pompieri. Il parco automezzi era composto da: 1 vettura comando, 1 vettura ufficiali, 12 autopompe, 6 autocarri soccorso, 5 autocarri trasporto, 1 autoscala Magirus K 30 da 38 metri, 1 autoscala ad innesto tipo Porta, 1 autoscala a sfilo tipo Magirus, 1 autolettiga, 2 rimorchi, 5 scale aeree sistema Porta, 2 scale aeree Magirus, 6 carrelli, 13 motopompe, 4 barche in lamiera carrellabili brevetto Torino. Il valore totale di tutte le attrezzature e del parco mezzi del Corpo dei pompieri di Torino, secondo l’inventario dell’8 febbraio 1936 ammontava a lire 2.028.626. Con le sue 265.065 lire, l’autoscala Magirus K30 (lunghezza sviluppata della scala, metri 38) era montata su chassis Fiat 634 B con motore maggiorato a cilindrata di 6200 cmc. La costruzione dello chassis era di tipo speciale, fuori serie, che veniva specificatamente costruito per usi pompieristici. Questa autoscala rimase per molti mesi ancora l’unico esemplare circolante in Italia. Oltre ai mezzi per lo spegnimento degli incendi o per il salvataggio il Corpo poteva contare anche su due autocarri Fiat 635 su cui erano montate due gru; una anteriore con “sbraccio” massimo di metri 4,40 della portata di 5 tonnellate, l’altra era montata posteriormente ed aveva dimensioni più ridotte. Con la continua espansione e lo sviluppo della città, nel 1934 venne istituito il primo distaccamento cittadino in via Onorato Vigliani (dove tuttora esiste), in una zona a forte accentramento industriale e demografico: il “Lingotto” che sorse all’estrema periferia sud della città. Le precedenti 6 stazioni vennero abolite nel 1883 al momento dell’insediamento della nuova Caserma Centrale di Strada Santa Barbara (oggi Corso Regina Margherita). Sempre nel 1934, grazie ad un accordo stipulato tra la Federazione Tecnica dei Pompieri e i Ministeri della Guerra e dell’Interno, vennero adottate le nuove divise di panno grigio chiaro, valide per tutti i Corpi dei pompieri italiani. Si compì un primo significativo passo verso l’unificazione nazionale del servizio antincendio. Nella notte dell’8 febbraio 1936, si concluse tragicamente la storia di un altro glorioso teatro: il Teatro Regio di Torino, che venne in pochi istanti completamente distrutto da un violentissimo incendio. Rimase in piedi la sola facciata prospiciente la piazza Castello e poche strutture metalliche contorte e annerite dal violento incendio contro cui a poco valsero gli enormi sforzi dei pompieri. Scomparse così un gioiello architettonico del ’700. Ma la paura di una sciagura di vaste proporzioni cominciava nuovamente a serpeggiare tra la gente: la Seconda Guerra Mondiale. Il coinvolgimento dell’Italia nel secondo conflitto era ormai una questione di pochi mesi. A partire dal 1936 e per gli anni successivi vennero organizzate le prime esercitazioni di protezione antiaerea nel tentativo di dare alle popolazioni le informazioni necessarie sul modo di comportarsi in caso di bombardamento aereo, informazioni che si rivelarono poi inadeguate rispetto alla veemenza delle incursioni aeree. L’imminenza del conflitto obbligò i pompieri ad organizzarsi per fronteggiare un evento che ogni giorno di più si faceva tragica certezza. Il R.D.L. 27 febbraio 1939, n. 333 convertito poi nella Legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dettava le nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi, definendo i compiti e le finalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “il quale è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l’estinzione degli incendi e l’apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea. Il Corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell’esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale” (Art. 1). Alle soglie del secondo conflitto mondiale, l’organico totale era di 188 unità, i quali svolgevano una media di circa 700 interventi l’anno. |

|

|

I VIGILI DEL FUOCO DI TORINO NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

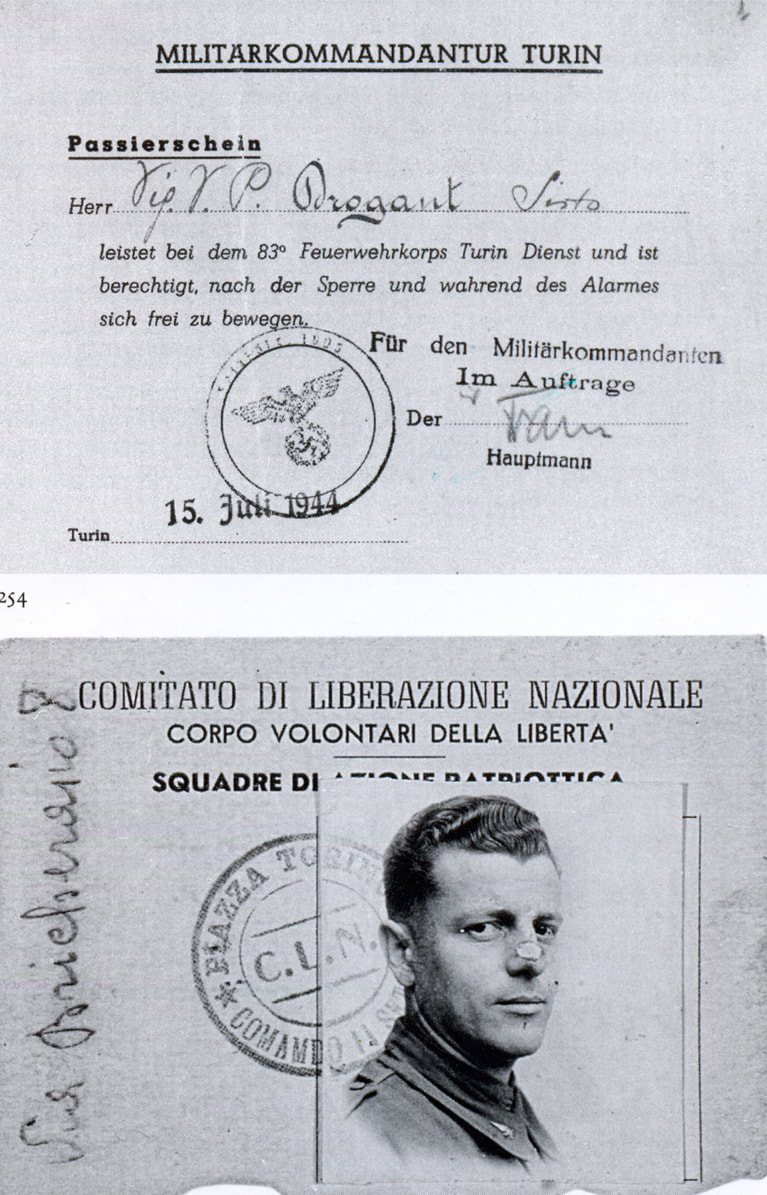

Siamo ormai nel 1941, anno in cui, come è già stato detto, i Corpi dei Civici Pompieri, con il Reale Legge Reale 27 febbraio 1939, n. 333, confluirono nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diretto dal Ministero dell’Interno. La guerra era scoppiata e con essa tutti i gravissimi problemi che ogni guerra si porta dietro: lutti, distruzioni e fame. I comuni più industrializzati vennero continuamente martoriati dai bombardamenti degli alleati. Torino è stata una delle città che più di altre ha patito duramente le pene di una assurda guerra. Nella notte del 12 giugno 1940, solo due giorni dopo la dichiarazione di guerra, caddero assieme alle prime bombe su Torino anche le facili illusioni di una rapida vittoria. Ore 1,30 del 12 giugno 1940. Inizia per Torino e per l’Italia il Secondo Conflitto Mondiale. Per i bombardieri inglesi il disimpegno di questa prima missione si rivelò piena di rischi ed incognite; 1600 miglia era la distanza totale da percorrere tra l'andata e il ritorno, le Alpi da sorvolare due volte con le loro pericolose correnti, il freddo intenso all'interno dei velivoli non ancora pressurizzati. Molti aerei da subito abbandonarono l'impresa, 12 proseguirono per Torino, 3 per Genova ed uno andò disperso forse sulle Alpi. Gli approssimativi mezzi di puntamento non permisero ai piloti di raggiungere gli obiettivi immediatamente. Ad aiutare i piloti della RAF nell’individuazione di Torino, fu comunque la contraerea posta a difesa della città, che entrata in azione prima del tempo, per giunta inefficace per la quota mantenuta dagli aerei incursori, divenne per loro un sicuro punto di riferimento. Raggiunto l'obiettivo presunto, dai portelloni si sganciarono 44 bombe che subirono però una notevole variazione di traiettoria, a causa delle loro ridotte dimensioni, e per i seimila metri che dovevano percorrere fino al punto di impatto, tanto da portarle di alcuni chilometri fuori dalla direzione di lancio. Alcune caddero in aperta campagna altre furono sospinte su alcune case di via Priocca, di via XI Febbraio (oggi corso), zone limitrofe alla nostra vecchia Caserma Centrale di Porta Palazzo. Le bombe causarono, tra l’incredulità generale, una prima strage di gente destata di soprassalto dal lacerante suono delle sirene antiaeree, immediatamente seguite dallo sgancio delle bombe. Per gli aerei incursori era stato relativamente semplice scaricare il loro micidiale carico su Torino, pressoché indifesa ed esposta a qualunque attacco dal cielo. Pur avendo mancato l'obiettivo il Bomber Command considerò vittoriosa l'azione su Torino. La RAF nell’operazione aveva subito la perdita di un solo aereo, e questo era già un primo successo considerando le difficoltà incontrate dalla squadriglia inglese per raggiungere l’Italia. Ma soprattutto cominciava a delinearsi in modo chiaro la capacità organizzativa dell’aviazione britannica nel portare un attacco così lontano dalle proprie basi aeree. I Vigili del Fuoco preposti alla difesa civile di Torino e provincia nel momento più cruento delle incursioni che avvennero dal 13 luglio 1943, ammontarono a circa 3000, distribuiti in vari presidi e distaccamenti collocati in strutture industriali, cascine, scuole ed anche case private. A conclusione della guerra i morti per i bombardamenti sofferti tra la popolazione civile, nella sola Torino furono 2.069 ed i feriti 2.695; i Vigili del Fuoco deceduti per azioni di soccorso furono 4. I vani distrutti, oltre agli edifici industriali, commerciali e pubblici, furono 42.417, quelli sinistrati 189.174. La Lotta di Liberazione vide impegnati, in un importante contributo alla causa per il ripristino dei valori della libertà e dell’uguaglianza, i Vigili del Fuoco di Torino e provincia. Furono numerosi i vigili arrestati, deportati, fucilati o addirittura morti in azioni di combattimento. Uno dei primi a cadere, in un agguato teso dai nazi-fascisti, fu il vigile del fuoco Pensiero Stringa, figura di rilievo del movimento. La XXIII Brigata Celere S.A.P. partigiana, composta da soli elementi appartenenti ai Vigili del Fuoco, prese il suo nome. Furono 43 a fine guerra i Vigili del Fuoco caduti nella Lotta di Liberazione. Il Comando Provinciale di Torino all’indomani della Seconda Guerra Mondiale venne decorato di Medaglia di Bronzo al Valore Civile con la seguente motivazione: "IN OCCASIONE DI VARIE INCURSIONI AEREE SUSSEGUITESI, NEL CORSO DEL RECENTE CONFLITTO, SU QUELLA CITTA', L'83° CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO, CONFERMANDO LE SUE VALOROSE TRADIZIONI ACCORREVA NELLE ZONE COLPITE E, AFFRONTANDO GRAVI RISCHI MERCE' LO SPIRITO DI ABNEGAZIONE E LA PERIZIA DEI SUOI COMPONENTI, ALCUNI DEI QUALI PERDEVANO LA VITA NELL'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO DOVERE, EFFETTUAVA NUMEROSE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO, DI SOCCORSO AI FERITI E DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI DAVA, COSI', PROVA DI NON COMUNE CORAGGIO E DI SPREZZO DEL PERICOLO. TORINO 1940 - 1944” |

|

|

I PARTIGIANI VIGILI DEL FUOCODELLA XXIII BRIGATA CELERE “PENSIERO STRINGA”

Fin dal settembre 1943 diversi elementi dell’83° Corpo Vigili del Fuoco di Torino avevano svolta opera di propaganda, di organizzazione e di collaborazione coi Partigiani delle montagne piemontesi. Ai primi di giugno del 1944 tali elementi diedero un carattere più spiccatamente militare alla loro primitiva organizzazione patriottica, tant’è che nel successivo agosto portò alla costituzione di una intera brigata SAP, intitolata a “Pensiero Stringa” un glorioso vigile partigiano, caduto in combattimento contro i nazi-fascisti il 5 luglio, alle «Basse di Stura», allora estrema periferia a nord della città nei pressi del torrente Stura. In servizio al distaccamento del Martinetto, venne smobilitato il 10 agosto 1943 per chiamata alle armi. Si aggregò invece alla 105° Brigata Garibaldi «Carlo Pisacane», che operava nella zona di Luserna San Giovanni. La Brigata “Pensiero Stringa” fu quindi tra le prime brigate sappiste a formarsi sul territorio cittadino. Forte della determinazione dei suoi organizzatori e dei componenti che seppero sfruttare al meglio le enormi risorse del Comando dei Vigili del Fuoco, in breve si affermò come uno dei più agguerriti gruppi di partigiani non solo sul territorio cittadino. I sappisti della XXIII Brigata Garibaldina “Pensiero Stringa” lavoravano incessantemente in due distinte direzioni: danneggiare l’organizzazione nazifascista e supportare la lotta dei partigiani foranei. La capacità operativa della brigata aveva raggiunto degli ottimi livelli, tanto da essere in grado di maneggiare mine ed esplosivo, utilizzato in gran quantità per il sabotaggio di baraccamenti militari, centrali e linee elettriche ad alta tensione. L’azione della brigata fu anche volta al trasferimento verso luoghi sicuri di prigionieri alleati, di ebrei, la consegna di dispacci e posta indirizzata alle formazioni partigiane di montagna. La brigata si formò in un preciso momento della storia cittadina. Per molti degli irrequieti pompieri di Torino, all’indomani dell’8 settembre 1943, giorno dell’annuncio della firma dell’armistizio con gli alleati, fu un fatto del tutto naturale e spontaneo schierarsi con l’emergente movimento di resistenza, e diventarne con il trascorrere dei mesi uno dei maggiori punti di riferimento. Già da qualche tempo covava in loro un forte sentimento di ostilità verso il regime e i tedeschi non ancora in veste di occupanti; un’avversione che proruppe con i tragici fatti dell’Opificio Militare di Torino del 10 settembre 1943. La struttura, che si trova tutt’ora in corso Regina Margherita 16, venne precipitosamente abbandonata dai militari di presidio, nelle ore precedenti l’arrivo dei tedeschi. Nella totale confusione di quei giorni, molti torinesi, spinti comprensibilmente dagli stenti e dalle difficoltà di anni di rinunce, cercavano di trafugare dai magazzini militari e dalle caserme abbandonate, cibo, legna, stoffa, scarpe, coperte; beni utili per prepararsi a un inverno che si annunciava duro. Un flusso di gente che inizialmente portava via qualcosa, in maniera spontanea e discreta. Con il passare delle ore il flusso discreto divenne una massa enorme e organizzata. L’opificio era ancora provvisto di quei generi indispensabili quanto preziosissimi per gli abitanti del quartiere. Quel giorno, erano circa le 12.00, una colonna militare germanica, appena giunta in città, senza alcuna esitazione né pietà, mitragliò la popolazione civile intenta al saccheggio dei depositi. Venne compiuta una vera strage. Al termine della sparatoria ben dodici persone, la maggioranza donne, rimasero a terre uccise dal piombo nazista. Così si presentò a Torino l’occupante nazista. I vigili vennero chiamati per estinguere l’incendio appiccato dagli stessi nazisti, «e dopo un’ora circa di lavoro l’incendio era completamente spento, e trattandosi che nel frattempo i militi della croce rossa aveva trasportato via i feriti e i morti che si trovavano sulla strada lasciando le chiazze di sangue sul terreno, allora io colla stessa condotta ho fatto lavare in modo da non lasciare più tracce». Lì tra le donne morte per mano nazista si accese, anche in quegli elementi tra i pompieri che fino allora avevano mantenuto un atteggiamento di distanza dalla politica, un forte odio verso l’occupante e verso i loro sostenitori fascisti. [...] dietro i carri armati c’erano tre o quattro camion scassatissimi della Wermacht carichi di S.S. che venivano giù passando in corso Regina Margherita davanti all’Opificio Militare, ... per salvare il salvabile, ... per salvare il materiale che non andasse in mano ai tedeschi [...] Visto che rubacchiavano, quei bastardi di tedeschi tirano giù le mitragliatrici e hanno ammazzato dieci o dodici (mogli, donne ... della popolazione), le hanno ammazzate lì sul posto. Poi mandano a chiamare i pompieri perché vadano a ritirare i cadaveri, perché noi facevamo quel lavoro lì. Porco Dio, ho detto io con il Capo Distaccamento Odassio, ma dobbiamo fare quella fine lì, davanti a quei bastardi, ah, tra parentesi vengono da noi e portano via una vettura, un 1100 nuovo che avevamo lì e sono andati. [...] Ecco dopo quell’affare lì noi abbiamo cominciato ad arrabbiarci ... e allora da quel momento lì, qualcuno è andato in montagna. Essendo già sufficientemente politicizzati e antifascisti, per molti vigili la scelta di campo non fu un fatto casuale, fu anzi la conclusione «naturale» di un processo critico affermatosi e consolidatosi con la conoscenza dei drammi umani che si verificarono durante le incursioni. Pur essendo sottoposti ad una disciplina militare, dopo l’8 settembre ovunque i pompieri rimasero al loro posto, a differenza dell’esercito che lasciato senza direttive si sbandò. La forte avversione si acuì anche con il rientro nel Corpo di quei vigili del fuoco impegnati sui vari fronti di guerra. Questi narrarono non solo le sofferenze della guerra, ma anche il disgusto per il comportamento sleale dei militari tedeschi nei loro confronti sui campi di battaglia. |

I testi e le immagini sono tratte da:

- M. Sforza, Pompieri, cinque secoli di storia di un'antica istituzione. U. Allemandi & C., Torino 1992

- M. Sforza, La città sotto il fuoco della guerra. U. Allemandi & C., Torino 1998